採用とは?種類や業務フロー、成功させるポイントを解説

「採用」は企業において必要不可欠なものであり、組織力を向上し、企業を成長させるために行われる人事戦略の1つです。

人事採用を成功させるためには、採用の基本的な意味や目的を理解しておくことが重要です。

この記事では、採用とは何か、どういった目的があるのか、また採用の種類や業務フロー、成功させるためのポイントについても解説します。

【参考】より深く知るための『オススメ』コラム

▼反社チェックツール「RISK EYES」の無料トライアルはこちら

目次[非表示]

- 1.採用とは?

- 1.1.採用の目的

- 1.2.日本の採用の歴史

- 1.2.1.好景気により新卒採用が誕生、高度成長期に競争の激化

- 1.2.2.就職協定は有名無実化

- 1.2.3.自由応募⇒多彩なアプローチへ

- 1.3.近年は不況下ながら、変化のない人材不足の状況

- 2.採用の種類

- 2.1.新卒採用

- 2.2.中途採用

- 2.3.通年採用

- 2.4.臨時採用

- 2.5.時代の変化に合わせて誕生したさまざまな採用手法

- 3.採用業務のフロー

- 3.1.採用計画の設計

- 3.2.採用課題の明確化

- 3.3.採用基準の決定

- 3.4.採用体制の構築

- 3.5.募集・採用広告

- 3.6.選考

- 3.7.反社チェックの実施

- 3.8.採用・内定の通知

- 3.9.採用手続きの実施

- 3.10.受け入れ準備

- 3.11.研修や教育の実施

- 4.採用を成功させるポイント

- 4.1.自社に合う採用方法を選択する

- 4.2.情報発信を行う

- 4.3.職場環境を見直す

- 4.4.自社とのフィット度合いを重視する

- 5.採用時には必ず行うべき反社チェック

- 5.1.反社チェックを行うタイミング

- 5.2.反社チェックツールの導入がおススメ

- 6.まとめ

採用とは?

そもそも採用の定義とは、「適当であると思われる人材や方法、意見を取り上げて用いること」です。

類語として、登用、雇用、起用などが挙げられます。

この採用を人事分野に取り入れたのが、「人材採用」です。

人材採用は、企業活動において必要な人材が不足した際に、社外の人材を求めて行う業務です。

企業における4大経営資源は「ヒト・モノ・カネ・情報」と言われていますが、その中でも最も重要とされているのがヒトです。

企業価値の判断基準として、事業戦略や財務などに加え、従業員数も重要となります。

近年では、少子化などの影響により人材不足に陥っており、より良い人材を採用できるかどうかが企業の未来を決めるとも言えます。

自社が求める人材を効率的に採用できるような、戦略的な採用が求められるようになっています。

関連記事:採用のミスマッチを防ぐリファレンスチェックとは?メリット・デメリットについて解説

採用の目的

採用を行う最大の目的は、「利益を出すことに貢献できる人材を獲得すること」です。

1人の社員を新卒で採用し、定年まで雇用し続けるためには数億円のコストがかかるとも言われ、採用は企業にとって大規模な投資です。

採用すべき人材を見誤ってしまうと、企業にとってメリットがないばかりか、デメリットとなってしまう恐れもあります。

自社の未来を想像し、風土や経営理念に合った人材を獲得することが必要です。

その他に具体的な目的を挙げると、欠員の補充や企業組織の成長・活性化、人材育成や生産性向上などがあります。

日本の採用の歴史

日本企業の採用手法として古くからあるのが「新卒一括採用」です。

新卒一括採用は、すでに就業している人や失業者などとは別で、大学や大学院、高校の卒業生を採用することです。

即戦力を求める中途採用と違い、従業員を長期的に指導し、人材を育てるという考え方があります。

好景気により新卒採用が誕生、高度成長期に競争の激化

新卒採用の歴史を辿ると、約100年前に遡ります。第1次世界大戦からの好景気の到来で、企業は将来性を秘めた新卒者を採用し、社内で育成する方法を導入しました。

優秀な人材を採用するために、企業は入社試験や選考を実施、大学では学生に就職を指導する「就職部」が存在していました。

その後は景気の変動に左右される状態で、好景気の時は売り手市場、不景気時は買い手市場となる循環を繰り返しています。

関連記事:日本版DBSとは?イギリスとの違いや採用における反社チェックについても解説

就職協定は有名無実化

新卒採用において、官公庁や経済団体が定めるルールは重要となりますが、その始まりは1950年まで遡ります。

朝鮮戦争が始まり、物資や人材が必要となったことで好景気が訪れました。

新卒採用戦線が激化し、文部省などを中心とした「就職問題懇談会」は就職をあっせんする開始日を定めた「就職協定」を告示しました。

しかし、高度成長期に入り就職協定は有名無実化し、企業が学生に対して早めに内定を出す「青田買い」が進みました。

その後、1997年に就職協定は廃止となり、経団連(日本経済団体連合会)が中心となって「倫理憲章」を制定、のちに「採用選考に関する指針」と名称を変更しましたが、2021年卒以降は特段ルールを定めない方針を発表し、今後も採用活動に関する制限は緩くなると考えられます。

自由応募⇒多彩なアプローチへ

以前は大学の学校推薦が中心となっていましたが、1962年に就職情報誌が創刊され、その後、現在の就職活動の主流とも言える自由応募が一般的になりました。

1990年以降はインターネットが普及したことで、Webが採用の中心へと変化しました。

インターネットが登場してからは、SNSやスカウト、オンライン面接やオウンドメディアなど新たな方法が次々に登場し、学生へのアプローチが多彩になりました。

近年は不況下ながら、変化のない人材不足の状況

2021年以降の新卒採用の求人倍率は、新型コロナによる不景気で落ち込みましたが、過去のバブル崩壊やリーマンショックほどではないと分析されており、2024年にはコロナ禍前の水準まで回復しました。

また、大卒者の市場規模を見ると、民間企業の求人総数は減少していますが、学生の民間企業への就職希望者は前年とほぼ同水準となっており、求人に対して約23万人が不足する求人難の状況が維持されています。

また、2024年1-5月の人手不足による倒産は100件を超え、過去最高となっています。

関連記事:IPO準備企業が転職者を中途採用する際に気を付けるべきこと

採用の種類

人材採用の種類は一般的に、「新卒採用」と「中途採用」に分けることができますが、その他にもさまざまなものが存在します。

特に近年では新しい採用手法が多数登場しており、よりよい採用活動を行うために、理解をしておく必要があります。

順番に解説します。

新卒採用

新卒採用は、大学生や高校生など就業経験がない学生を採用する方法で、卒業予定の学生に対して一斉に求人内容を公開し、説明会や選考試験ののち、卒業後すぐに入社するのが一般的です。

新卒採用は日本独自の採用手法と言われており、人材採用のベースとなっていました。

現在でも、大手企業では従業員の半数以上が新卒採用ということも珍しくありません。

大人数を一括で採用できるため、採用コストが低く、研修や教育も一括でできるほか、企業文化を浸透させやすいというメリットがあります。

中途採用

中途採用は、過去に就業経験がある転職者や失業者を対象とした採用のことです。

企業内で欠員が出たり、新規事業を立ち上げたりする際に、特定のスキルや資格、経験を持つ人材を即戦力として採用する必要がある場合に行われます。

近年では転職が増加し、中途採用が一般化してきています。

関連記事:IPO準備企業が整備すべき人事・労務とは 懸念点についても解説

通年採用

企業が1年間で数回にわたって、さまざまなタイミングで採用を行うことです。

新卒採用の場合、卒業後の4月に一括入社するというスケジュールが固定化していましたが、海外の大学の卒業生は秋で卒業となるため、時間的なロスが発生します。

そこで、より優秀な学生を採用するため、海外の卒業生は秋に採用するなど、大手企業を中心に通年採用が導入されるようになりました。

臨時採用

臨時採用は、雇用契約の期間を限定した採用のことです。

例えば、産休やケガによる休職など、社員が一定期間出勤できない際に、その期間の代わりの人材を採用することが目的の1つです。

年間単位であることが多い契約社員と違い、数カ月単位という場合が多く、かつ即戦力となる人材が必要であるため、教員免許などの特定の資格を有する者を対象とすることが多いです。

関連記事:雇用形態とは?保険の適用範囲や管理のポイントを解説

時代の変化に合わせて誕生したさまざまな採用手法

少子高齢化による労働人口の減少や、考え方の多様化、グローバル化に対応するための国際人材への期待などを背景に、さまざまな採用方法が登場しました。

それぞれどういったものか解説します。

リファラル採用

リファラル採用とは、自社の従業員からの紹介で人材を採用する方法です。

紹介された人材を採用する場合、仲介した従業員にはインセンティブを支給する企業もあります。

SNS採用

SNS採用とは、SNS上での企業情報の発信や、人材の情報収集、交流により採用を行うことです。

若年層はSNSで情報を発信する人が多く、その人のスキルや経験がわかる可能性があります。

また、採用専門のSNSアカウントを作成して情報を発信したり、講演会やイベントを行ったり、自社にマッチする人材と出会えるきっかけづくりをしている企業も増加しています。

関連記事:SNS時代のレピュテーションリスク対策とは?企業への影響と炎上の種類も解説

ポテンシャル採用

ポテンシャル採用とは、経験よりも潜在能力を重視して選考を行うことです。

特に第二新卒を中心に、未来の活躍が期待できる人材を採用するのが特徴です。

自社採用

自社採用は、基本的には自社HPの採用ページを充実させることで、そこからの流入を増加させる方法です。

また、採用ページとSNSを連動させて情報発信をすることで人材採用を訴求する企業もあります。

ジョブ型採用

従業員の職務(ジョブ)を基盤とする採用手法で、欧米で浸透しています。

職務内容を職務記述書に記載し、職務、勤務地、労働時間などの労働条件を明確にした契約を行う雇用です。

スクラム採用

スクラム採用(※)は、全社一体となって採用業務に取り組むことで、ラグビーのスクラムから取った言葉です。

※「スクラム採用」は株式会社HERPによって提唱されました。

関連記事:雇用とは?法律上の定義や雇用形態の種類、必要な対応の流れをわかりやすく解説

採用業務のフロー

人材採用を行うフローをステップ別に解説します。

採用計画の設計

企業の経営方針や戦略、目標にあわせて採用の計画を設計します。

どのようにして採用活動を効率的に行い、自社にフィットした人材を確保するのかを具体的にすることが重要です。

以下のポイントを明確にするとよいです。

- 採用の目的

- 人材が必要な部署

- 採用する人数

- 入社の期限

- 求める条件

- 採用方法

- 評価の方法

- 予算

採用計画は、基本的には数年単位の中長期的な視点で考えるべきですが、突然の欠員など人材不足で窮する場合は、短期的な採用計画を立てることもあります。

関連記事:雇用契約書は必要か?交付方法や内容、作成時のポイントについても解説

採用課題の明確化

前年度の採用結果を分析し、今年度はどのような点にポイントを置き、効果的に進めていくかを考えることが大切です。

内定率や求人サイトの効果の測定、採用基準に則って選考が行えたかなど、採用結果を振り返りましょう。

採用基準の決定

採用基準を明確にするために、まず自社が求める人材がどのような要件なのかを、「価値観」と「能力」の両面から具体的にしておく必要があります。

基準を明確にすることで、ミスマッチによる早期離職や内定辞退を防ぐことにつながります。

採用体制の構築

採用業務は1年を通しての活動である上に、採用市場の状況は毎年異なるため、臨機応変に対応していくために継続的な業務担当者が必要不可欠です。

また採用に関わるのは担当者だけでなく、社内各部門の協力が必要となる場面が少なくありません。

稟議の作成など依頼をスムーズに行えるような体制の構築をしておきましょう。

関連記事:IPO準備企業における内部統制への対応方法とは 体制構築のステップも解説

募集・採用広告

採用業務の中でも、採用広告は特に戦略的に行う必要があります。

採用マーケティングの考え方として、自社を認知している「潜在層」、自社に関心ある「顕在層」、選考を受ける「候補者」という3つに分けます。

求人サイトや転職サイトなどでの広告は、主に顕在層に向けたものになるため、別の角度から、潜在層にアピールする方法を考えることで、これまで以上に多くの人材の採用につながるでしょう。

選考

選考の方法として、主に以下の5つが挙げられます。

- 書類選考

- 面接

- 採用試験

- 適性検査

- グループディスカッション

求める人材やスキルに合わせて、組み合わせて選考を行うことが一般的です。

採用選考において、選考の公平性を保つことが重要です。

候補者を限定しすぎず、基本的人権を尊重しながら適性・能力のみで判断することを意識するとよいでしょう。

反社チェックの実施

採用時に必ず行うべきなのが反社チェックです。

正社員、アルバイトなど雇用形態に関わらず、内定を出す可能性がある候補者については、全員反社チェックを行いましょう。

関連記事:従業員の反社チェックが必要な理由とは?チェックのタイミングと実施すべきサインも解説

採用・内定の通知

採用が決定したら、候補者に内定の通知を行います。

通知方法は電話、メール、郵送などがありますが、決まりはないため自社の都合の良い方法を選択しましょう。

候補者が平行して他社の選考を受けている可能性もあるため、社内決定後1週間以内、できるだけ早めに通知することが大切です。

採用手続きの実施

内定を通知したら、同時に文書を発送するのが一般的です。

雇用契約書や源泉徴収票、住民票、マイナンバーに関する書類など、必要な書類の準備を依頼しておきましょう。

受け入れ準備

新入社員を受け入れる際には、人事部門はさまざまな事前準備が必要です。

入社式や福利厚生、社会保険、配属、教育など受け入れるための対応を行いましょう。

研修や教育の実施

入社前の研修、職場や上司の紹介など、採用後も人事部門のフォローが必要です。

試用期間を経て仕事に慣れていくと、同時期に入社した社員でも大幅な差が発生することがあります。

最初の時期に、ビジネスの意味や目的を正しく理解し、主体的に行動できるかどうかが、その後の成長に大きく影響するため、しっかりとフォローを行いましょう。

関連記事:バックグラウンドチェック後に内定取り消しはできるか?様々なケースごとに解説

採用を成功させるポイント

採用にはコストがかかるため、できるだけ失敗を避けたいものです。

採用の失敗は主に、コンプライアンス違反とミスマッチの2つに分けることができます。

コンプライアンス違反を防ぐためには、法律や社会規範に反することのないように採用を行う必要があります。

ミスマッチを避けるためには、以下の4点に注意するとよいでしょう。

自社に合う採用方法を選択する

求める人材や活躍できる人材は、企業によって異なるため、他社の成功事例を完全に再現することは容易ではありません。

新卒採用か中途採用か、求人を出す媒体はどうするのか、どういった手段で情報発信するかなど、自社に合った方法を考えることが大切です。

情報発信を行う

採用を成功させるためには、給与や労働条件だけでなく、求職者が興味を持つような情報を発信することが大切です。

インターネットが発達した現代において、企業HPやSNSでの情報発信は非常に有効です。

職場環境を見直す

採用がうまくいっても、職場の環境が良くなければ人材は定着しません。

例えば、当然のように長時間労働をするような雰囲気や、社内の風通しが悪くコミュニケーションができないなどの課題がある場合は、改善が必要です。

自社とのフィット度合いを重視する

「優秀な人材」は、すべの企業において優秀かと言われればそうではありません。

学歴や職歴など目に見えて評価しやすい項目に注目してしまいがちですが、自社にフィットし、活躍が期待できるかということは、学歴などだけでは判断できません。

自社にフィットするか、自社で活躍が期待できるかという視点を持ち採用活動を行うことが大切です。

関連記事:トライアル雇用とは?雇用の流れやメリット・デメリットを解説

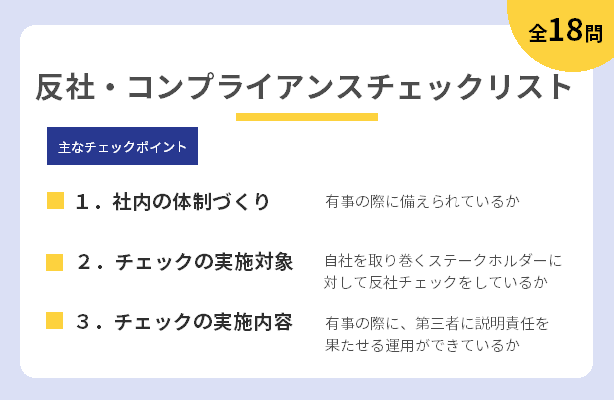

採用時には必ず行うべき反社チェック

前述の通り、採用時のフローには反社チェックを導入する必要があります。

反社チェックとは、候補者が反社会的勢力でないか、また反社会的勢力と関与がないかを調べることです。

実施方法にもよりますが、反社チェックを行うことで過去の不祥事や犯罪歴などが判明することがあり、採用すべきでない人物を事前に判断することができます。

反社チェックは採用候補者以外にも、既存の従業員、取引先、株主などに対して実施します。

関連記事:反社チェックは義務なのか?反社会的勢力に関わる法令やチェックの方法を解説

反社チェックを行うタイミング

採用のフローをステップ順に解説しましたが、採用時の反社チェックは必ず内定を出す前に行いましょう。

面接を通過した時など社内でタイミングを決め、漏れのないように実施することが重要です。

候補者が多い場合には、最終面接前など、ある程度人数を絞ったタイミングで実施するとよいでしょう。

ただし結果が出るまで時間がかかるケースもあるため、余裕をもったスケジュールを組むことを推奨します。

関連記事:反社チェックを行うタイミングとは?チェック方法も解説

反社チェックツールの導入がおススメ

反社チェックの方法はいくつかありますが、その中でも特におすすめなのが反社チェックツールの導入です。

反社チェックツールは、事前にネガティブワード(反社、暴力団、逮捕、横領など)を登録しておくだけで、候補者の名前を検索するとワンクリックでネガティブな情報のみを絞り込んだ結果を閲覧することができます。

その他にも、証跡の保存や自動定期チェックなど、反社チェックを効率的に、漏れなく行える機能が多数備わっています。

関連記事:反社チェックを自動化する方法はある?ツールの機能や注意点を解説

まとめ

企業活動における採用とは、なにか不足があった際に方法や意見を取り入れることで、人事部門における採用は、必要な人材が不足した際に、社外の人材を求めて行う業務です。

時代の変化とともに採用の在り方も変化し、現在ではさまざまな採用方法が存在しています。

採用業務のフローは中長期的な見込みが必要ですが、すべてのステップを理解し、適切に対応していくことが必要です。

また、採用を行う際には必ず反社チェックを行いましょう。

関連記事:反社会的勢力に該当する人物の家族・親族との取引や雇用は可能なのか?

関連記事:反社チェックに関するルールはある?チェックのタイミングや社内の対応手順も解説