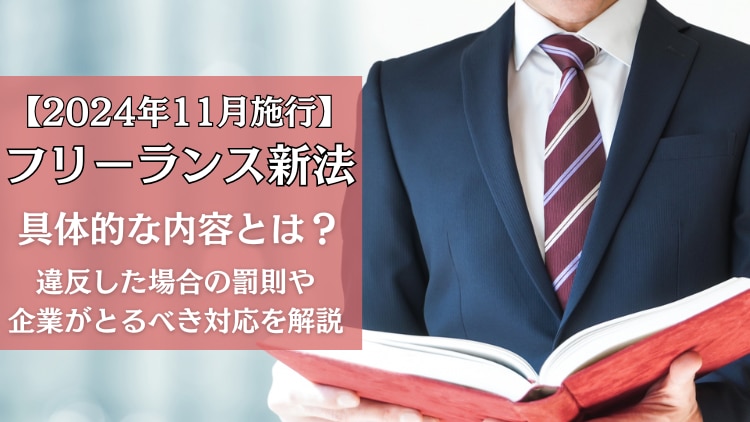

2024年11月施行!フリーランス新法の具体的な内容とは?違反した場合の罰則や企業がとるべき対応を解説

働き方の多様化が進んでいる現代において、フリーランスに業務を委託している事業者は少なくないでしょう。

内閣官房と関係省庁による調査によると、フリーランスとして働く人数は、本業が214万人、副業が248万人で合計462万人いるという結果が出ています。

参考:内閣官房日本経済再生総合事務局「フリーランス実態調査結果」

フリーランスとして働く人口が増える一方で、フリーランスを保護する法整備は進んでおらず、安心して働ける環境を整備するために、フリーランス新法が制定されました。

この記事では、フリーランス新法の具体的な内容のほか、違反した場合の罰則や企業がどういった取り組みを行えば良いのかということを解説します。

【参考】より深く知るための『オススメ』コラム

注意すべき相手をすぐに発見できる反社リストを検索

目次[非表示]

- 1.フリーランス新法の概要

- 1.1.フリーランスの定義

- 1.2.フリーランス新法が制定された背景

- 1.3.下請法との違い

- 2.フリーランス新法の具体的な内容・発注者の義務

- 3.フリーランス新法に違反した場合の罰則

- 4.中小企業がとるべき対応

- 5. フリーランスに対しても行うべき反社チェック

- 5.1.反社チェックの重要性

- 6.まとめ

▶とりあえずダウンロード!【独自で収集した反社リストについてもっと知る】

フリーランス新法の概要

フリーランス新法は、フリーランスの労働環境を整備するために制定された法律で、2023年5月公布、2024年11月1日から施行されました。

正式名称は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」です。

フリーランス法、フリーランス保護新法とも呼ばれますが、この記事では「フリーランス新法」という呼称で統一します。

この法律の特徴は、フリーランスと取引を行うすべての事業者・業務委託者を対象としている点で、さまざまな義務が定められています。

違反した場合、行政機関による勧告や命令等の措置が講じられ、命令違反の場合は公表とともに罰金が科される可能性がります。

関連記事:雇用に関連する法律と主なルール 違反した場合のリスクと罰則も解説

フリーランスの定義

フリーランス新法におけるフリーランスの定義は、「業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの」とされています。

つまり、従業員を使用している場合や、消費者を相手に取引している場合はフリーランスには該当しません。

また、フリーランス新法においては、法人の場合でも、代表者以外に従業員や役員がいない状態の場合はフリーランス(特定受託事業者)として扱われます。

一般的なフリーランスは、「企業に雇用されずに働く個人事業主」を指しますが、フリーランス新法における定義は少し異なるため注意しましょう。

フリーランス新法が制定された背景

フリーランス新法が制定された背景には、フリーランスとして働く人口の増加が大きく影響しています。

近年、厚生労働省により働き方改革が推進され、ワークライフバランスを重視した価値観や、リモートワークといった自由な働き方に注目が集まりました。

しかし、フリーランスは個人で収入を得るために事業を行っているため、原則として労働基準法における「労働者」とは認められず、労働関係法令が適用外となっています。

そのため、取引先となる委託者との関係において、フリーランスは弱い立場に置かれてしまいます。

また、労働時間規制や最低賃金、解雇規制なども適用されないため、委託者から、安価な報酬で契約解除が容易な外部労働力として酷使されてしまう恐れもあります。

さらに、取引条件が十分に明記されていなかったり、報酬の支払いが遅れたり、一方的な減額をされたりといったトラブルも増加しています。

そういった背景から、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために、フリーランス新法が作られました。

関連記事:人事制度とは?3本柱とその役割、制度構築のフローを解説

下請法との違い

フリーランスを保護する法律として下請け法が存在します。

下請法は、発注企業の下請けに対しての支払い遅延や不当な減額、返品などを防止し、下請けを保護するための法律です。

下請法の場合、以下の2つの条件を満たした業務委託契約の場合に適用されます。

- 発注企業の資本金が1,000万円超

- 下請けの資本金が1,000万円以下

フリーランス新法の場合は、下請法のような資本金の条件がなくなりました。

フリーランスと取引するすべての企業に適用されるため、下請法よりも厚い保護ができるようになったということです。

関連記事:反社会的勢力の実名リストはある?指定暴力団や関係企業の確認方法

フリーランス新法の具体的な内容・発注者の義務

フリーランス新法の具体的な内容を解説するとともに、発注者側が取り組まなければならない義務についても解説していきます。

主旨

フリーランス新法は、フリーランスが事業者として受託した業務に安定的に従事できる環境を整備することを目的としており、保護される対象は業務を受託する側です。

発注する側である委託事業者およびフリーランスとの取引について、委託事業者側には

- 書面等での契約内容の明示

- 報酬の60日以内の支払い

- 募集情報の的確な表示

- ハラスメント対策

などの措置を講じることが定められています。

取引条件の明示

フリーランス新法では、発注者側はフリーランスに業務委託する際、取引条件を明示する義務があります。

書面または電磁的方法(メールやSMSなど)で、以下の9点を明示する必要があります。

- 給付の内容

- 報酬の額

- 支払い期日

- 業務委託事業者・フリーランスの名称

- 業務委託をした日

- 給付を受領する日/役務の提供を受ける日

- 給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所

- (現金以外の方法で報酬を支払う場合)報酬の支払い方法に関して必要な事項

- (検査をする場合)検査完了日

- 報酬支払期日の設定・期日内の支払い

明示すべき取引条件の1つに支払い期限がありますが、これは委託事業者側で自由に決定できるものではありません。

フリーランス新法では、原則としてフリーランスから納品を受けた日を起点として、60日以内に報酬を支払う義務があります。

また、支払期日を定めずに業務委託した場合には、納品のあった日に報酬を支払わなければなりません。

ただし、再委託の場合は、取り決めによって発注元からの入金日から起算して30日以内に支払えば問題ありません。

関連記事:契約書に反社会的勢力排除条項(反社条項)が必要な理由は?具体例と例文も紹介

事業者の7つの禁止事項

フリーランス新法では、フリーランスに対して1か月以上の業務を委託した場合、以下の7つの行為が禁止されています。

- 受領拒否:注文した物品や情報成果物の受領を拒むこと

- 報酬の減額:あらかじめ設定した報酬を減額すること

- 返品:受け取ったものを返品すること

- 買いたたき:類似品の価格や通常相場に比べて、著しく低い報酬を不当に定めること

- 購入・利用強制:指定する物や役務を強制的に購入・利用させること

- 不当な経済上の利益の提供要請:金銭、労務の提供などをさせること

- 不当な給付内容の変更・やり直し:費用負担せずに注文内容を変更すること、または受領後にやり直させること

発注者側が優越的な立場を利用したことによって、実際に発生したフリーランスの問題をもとにして定められています。

募集情報の明示

企業広告や求人サイト、クラウドソーシングなど不特定多数が閲覧できる媒体でフリーランスの人材を募集する場合、募集情報を正確に明示する必要があります。

虚偽の情報はもちろん、誤解を招くような表現や誇張も認められません。

労働者と雇用契約を結ぶときと同じように、フリーランスと業務委託契約を結ぶ際にも、企業は条件を的確に表示しなければいけません。

関連記事:上場準備にIPO経験者は必要?経験者のスキルとIPOチームのメリットを解説

就業環境対策

フリーランス側が育児や介護をする必要がある場合、委託事業者は両立できるように配慮することが義務付けられており、就業環境を整備することが求められます。

義務となるのは6か月以上の委託をした場合のみですが、そうでない場合でも努力義務が発生するため、必要に応じた配慮が必要です。

また、ハラスメントによりフリーランスの就業環境が害されることがないよう、発注者側は必要な措置を講じる必要があります。

ハラスメントに関する相談窓口や対応制度を設けたり、外部機関に対応の委託をしたり、適切な対策が求められます。

契約解除の予告

フリーランスに対して6か月以上業務を委託している場合、業務委託を解除する場合や更新しない場合は、少なくとも30日前までに通知しなければいけません。

また、委託事業者は、フリーランスから契約解除の理由の開示を求められた場合には、例外事由がない限り、速やかに理由を開示する必要があります。

関連記事:雇用契約書は必要か?交付方法や内容、作成時のポイントについても解説

フリーランス新法に違反した場合の罰則

フリーランス新法に違反したことが発覚した場合、国の機関(公正取引委員会、中小企業庁長官、厚生労働大臣)が違反事業者に対して、助言、指導、立入検査・報告徴収、勧告、公表、命令といった行政指導を行います。

また、検査拒否や命令違反などがあった場合には、50万円以下の罰金が科される可能性があり、事業者が企業の場合は行為者と法人の両方が処罰の対象になります。

関連記事:暴力団排除条例で罰則の対象になる禁止事項とは?企業が対応すべきことについて解説

中小企業がとるべき対応

フリーランス新法には、遵守すべき義務や禁止事項が具体的に定められています。

正しく守らないと、行政処分や罰金の対象になるため注意が必要です。

具体的に、中小企業は以下のような対応をするとよいでしょう。

- 募集内容や契約書のフォーマットを作成する

- フリーランス新法を遵守することを社外に発信する

- マニュアルを配布するなど、社内にフリーランス新法を周知する

- フリーランスの就業環境を意識し、体制を整える

- 不明点や疑問があれば公正取引委員会や厚生労働省に問い合わせる

関連記事:IPO準備企業が整備すべき人事・労務とは 懸念点についても解説

フリーランスに対しても行うべき反社チェック

自社で雇用する従業員や、取引先に対して反社チェックを行うのは、必要不可欠なこととして認識している方も増加しているでしょう。

年々認知度が高まっている反社チェックですが、業務委託を行うフリーランスに対しても実施する必要があります。

反社チェックとは、チェック対象者が「反社会的勢力でないか」「反社会的勢力と関係を持っていないか」を調査することです。

政府指針や暴力団排除条例が各自治体から出されたことで、反社会的勢力排除の動きが強まっていき、企業にとって反社会的勢力排除の取り組みは必須です。

関連記事:反社チェックは義務なのか?反社会的勢力に関わる法令やチェックの方法を解説

反社チェックの重要性

反社会的勢力は巧妙に世の中に溶け込んでいるため、見極めることが容易ではありません。

取引を行うなど1度関係を持ってしまうと、不当要求や脅迫をされてしまう恐れがあるだけでなく、関係を絶つことも難しくなってしまいます。

取引相手であるフリーランス自体が反社会的勢力でないとしても、フリーランスが反社会的勢力と繋がりを持っていた場合、条例違反や自社への悪影響になってしまいます。

また、関係が世間に露見した場合、重大なコンプライアンス違反となり、信用が失墜するだけでなく、金融機関や他の取引先との取引が中止され、事業を継続できなくなり倒産に至った事例も存在します。

業務委託先がフリーランスの場合でも、必ず反社チェックを行うようにしましょう。

関連記事:個人事業主への反社チェック・コンプライアンスチェックを実施する必要性について解説

まとめ

2024年11月に施行されたフリーランス新法は、労働基準法が適用されず弱い立場に置かれているフリーランスを守るための法律で、委託事業者側には守るべき義務や対応が定められています。

違反した場合には行政処分や罰金の対象となる可能性もあるため、しっかりと理解して適切に対応する必要があります。

また、フリーランスに業務委託する場合でも、必ず反社チェックを行うようにしましょう。

関連記事:コンプライアンス違反の身近な事例から学ぶ個人レベルで注意すべきコンプライアンス遵守!

関連記事:反社チェックを行うべき対象とは?チェックが必要な理由と実施方法を解説