解雇するための条件とは?主な解雇理由や解雇後の注意点についてわかりやすく解説

解雇は、企業と従業員に大きな影響を与える重要な手続きです。

この記事では、解雇するための条件、主な解雇理由、そして解雇後の注意点についてわかりやすく解説します。

企業が法的に適切な手続きを踏むために必要な知識を提供し、従業員に対する適切な対応を促します。

【参考】より深く知るための『オススメ』コラム

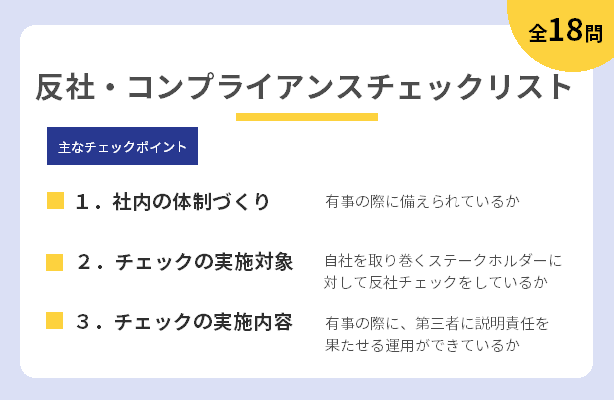

▼反社チェックツール「RISK EYES」の無料トライアルはこちら

目次[非表示]

- 1.そもそも解雇とは

- 1.1.退職勧奨との違い

- 2.【種類別】解雇するための条件

- 2.1.普通解雇の条件

- 2.1.1.労働契約法上の要件を満たすこと

- 2.1.2.従業員へ解雇を通知

- 2.1.3.解雇が制限される場面への該当確認

- 2.1.4.30日前までに解雇予告を実施

- 2.2.整理解雇の条件

- 2.2.1.人員整理の必要性の明確化

- 2.2.2.解雇回避努力義務の履行

- 2.2.3.非解雇者の選定の合理性

- 2.2.4.解雇手続きの妥当性

- 2.3.懲戒解雇の条件

- 2.3.1.労働契約法上の要件の遵守

- 2.3.2.就業規則の根拠の明示

- 2.3.3.懲戒解雇の対象となる行為をした具体的事実

- 3.解雇条件として多い理由

- 4.解雇後の注意点

- 4.1.退職金を支給する

- 4.2.失業保険(雇用保険)を支給する

- 4.3.社会保険などの手続きを行う

- 4.4.トラブルの際には弁護士に相談する

- 5.まとめ

そもそも解雇とは

解雇とは、雇用者が従業員との労働契約を一方的に終了させる行為を指します。

これには、業績不振や会社の経営状況の悪化、労働者の重大な規律違反など、さまざまな理由が考えられます。

解雇は企業にとって重い判断であり、従業員にとっても大きな影響を及ぼします。

また、解雇が行われる場合は、法的な要件を満たし、適切な手続きを経る必要があります。

退職勧奨との違い

退職勧奨は、雇用者が従業員に自主的に退職するよう促す行為を指します。

これは解雇とは異なり、強制力がありません。

退職勧奨は従業員の同意を得ることが前提となりますが、解雇は一方的に行われます。

また、退職勧奨は企業と従業員の間での合意を重視するため、円満に退職を進めるための手段として用いられることが多いです。

一方で、解雇は法的な要件を満たす必要があり、不当な解雇と判断される場合は法的なトラブルに発展することもあります。

関連記事:コンプライアンス違反の処分とは?企業・社員への処分の内容と対策方法を紹介

【種類別】解雇するための条件

解雇にはさまざまな種類があり、それぞれに異なる条件が求められます。

解雇を行う際には、法的な要件を満たす必要があります。

以下に、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇の条件について詳しく説明します。

普通解雇の条件

労働契約法に基づき、普通解雇が有効であるためにはいくつかの条件を満たす必要があります。

具体的には以下の要素が重要です。

労働契約法上の要件を満たすこと

普通解雇は、労働契約法に基づいて行われます。

労働契約法第16条には以下のような規定があります。

第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

解雇が有効となるためには合理的な理由が必要であり、これは業績不振や能力不足、勤務態度の不良などが該当します。

企業はこれらの理由を証明できる具体的な証拠を持っている必要があります。

また、従業員に改善の機会を与える努力も求められます。

業務に必要なスキルや知識の不足は普通解雇の理由となりますが、企業はまず教育や訓練を提供し、改善の可能性を探るべきです。

関連記事:雇用に関連する法律と主なルール 違反した場合のリスクと罰則も解説

従業員へ解雇を通知

解雇を行う際には、従業員に対して正式に通知することが不可欠です。

この通知は書面で行われるのが一般的で、解雇の理由と解雇日の詳細が明記されていなければなりません。

従業員が解雇の理由や手続きに納得できるよう、企業は十分な説明を行う必要があります。

通知が不十分な場合、従業員からの法的な異議申し立てが起こる可能性があります。

解雇が制限される場面への該当確認

法律により、特定の状況下では解雇が制限されます。

例えば、育児休業中や病気療養中の従業員を解雇することは原則として禁止されています。

このような場合、企業は解雇が適法であることを証明するための十分な理由を持っている必要があります。

また、差別的な理由に基づく解雇も禁止されています。

企業は解雇手続きの公正性を確保するために、これらの要件を慎重に確認する必要があります。

30日前までに解雇予告を実施

労働基準法に基づき、解雇を行う場合は少なくとも30日前に予告を行う必要があります。

予告なしで解雇する場合は、30日分の平均賃金を支払う義務があります。

これにより、従業員が次の職を見つける時間を確保し、生活の安定を図ることが目的とされています。

企業はこの予告期間を適切に確保し、従業員の権利を尊重することが求められます。

関連記事:人材管理の方法は?手順やメリット、データベースの作成方法を解説

整理解雇の条件

整理解雇は、企業が経営上の理由で人員を削減する必要がある場合に行われます。

この場合にも、いくつかの条件が求められます。

人員整理の必要性の明確化

整理解雇は、企業が経営上の理由で人員を削減する必要がある場合に行われます。

これには、経営悪化や業績不振などの具体的な理由を明確に示すことが必要です。

企業は経営状態を改善するための他の手段を試みた上で、最終手段として整理解雇を行うことが求められます。

また、従業員に対しても経営状況や整理解雇の理由を詳細に説明することが重要です。

解雇回避努力義務の履行

企業は解雇を避けるために可能な限りの努力を行う義務があります。

具体的には、労働時間の短縮、賃金の引き下げ、一時的な配置転換などの手段が考えられます。

これらの対策を講じたにもかかわらず、経営状況が改善しない場合にのみ整理解雇が適用できます。

企業は、解雇が最終手段であることを証明するための記録や証拠を保管しておくことが推奨されます。

関連記事:トライアル雇用とは?雇用の流れやメリット・デメリットを解説

非解雇者の選定の合理性

解雇対象者の選定は公平かつ合理的に行われる必要があります。

選定基準は明確で客観的でなければいけません。

例えば、業績評価やスキルの有無、職務遂行能力などが選定基準に含まれることがあります。

企業は選定基準を明示し、従業員に対して透明性を確保することが求められます。

解雇手続きの妥当性

解雇手続きは法的に適切に行われる必要があります。

解雇通知や従業員との面談、解雇理由の説明など、適切な手続きを経ることが重要です。

企業はこれらの手続きを丁寧に行い、従業員が納得できるよう努めることが求められます。

また、解雇手続きに関する記録を保管し、後々のトラブルに備えることが推奨されます。

関連記事:採用時に反社チェックが欠かせない理由とは?企業側のリスクと注意点も解説

懲戒解雇の条件

懲戒解雇は、従業員の重大な規律違反や不正行為などに対して行われる解雇です。

以下の条件が必要です。

労働契約法上の要件の遵守

懲戒解雇は、従業員が重大な規律違反を犯した場合に行われる解雇です。

懲戒解雇が有効になるためには、労働契約法上の要件を満たす必要があります。

具体的な理由や証拠を持ち、従業員の行動が企業に重大な損害を与えたことを証明することが求められます。

また、懲戒解雇を行う前に、従業員に対して改善の機会を与えることも重要です。

関連記事:雇用契約書は必要か?交付方法や内容、作成時のポイントについても解説

就業規則の根拠の明示

懲戒解雇を行う際には、就業規則に基づいていることを明示する必要があります。

就業規則には、懲戒解雇の対象となる行為が具体的に記載しておきましょう。

また、従業員が規則を理解し、違反行為に対する認識を持っていることが重要であるため、企業は就業規則を適切に整備し、従業員に周知徹底することが求められます。

懲戒解雇の対象となる行為をした具体的事実

懲戒解雇の対象となる行為を従業員が行った具体的な事実を示すことが重要です。

これには、証拠や証言などが必要です。

企業は違反行為の証拠を収集し、従業員に対して十分な説明を行うことが求められます。

また、従業員が自身の行為について弁明する機会を与えることも重要です。

関連記事:IPO準備企業が整備すべき人事・労務とは 懸念点についても解説

解雇条件として多い理由

解雇は、企業と従業員にとって重要な決定です。

その理由にはさまざまな要素が関わっています。

以下に、普通解雇と懲戒解雇の代表的なケースをご紹介します。

普通解雇のケース

普通解雇は、従業員の業務遂行能力や態度に問題がある場合に行われることが多いです。

代表的な例を4つ紹介します。

能力不足

従業員が業務を遂行するために必要な能力やスキルが不足している場合、普通解雇の理由となります。

例えば、新しい技術に対応できない、成果が上がらないなど、教育や訓練を受けても改善が見られない場合です。

業務命令の不従順

上司の指示や業務命令に従わない場合も普通解雇の理由となります。

これは、業務の円滑な遂行に支障をきたすだけでなく、他の従業員への悪影響も考えられます。

勤務態度不良

勤務態度が著しく悪い場合も解雇理由になります。

無断欠勤や頻繁な遅刻、同僚とのトラブルなどが該当します。

これらの行動は職場環境が悪化し、他の従業員の士気が下がることにもつながるため注意が必要です。

その他の理由

その他、健康上の問題や会社の組織再編に伴う業務削減なども普通解雇の理由となることがあります。

関連記事:コンプライアンス違反を起こす人と組織 事例と対策を紹介

懲戒解雇のケース

懲戒解雇は、重大な規律違反や不正行為があった場合に行われます。

代表的な例を3つ紹介します。

金銭の不正

企業の資金を横領する、詐欺行為を行うなどの金銭的不正は、懲戒解雇の理由となります。

これらの行為は、不正をした従業員だけでなく、企業の信用を著しく損なう恐れがあり、厳しい処分が必要です。

ハラスメント

セクシャルハラスメントやパワーハラスメントなど、職場でのハラスメント行為も懲戒解雇の理由となります。

ハラスメントは被害者に深刻なダメージを与えるだけでなく、企業全体の士気を低下させます。

私生活での犯罪行為

従業員が私生活で重大な犯罪行為を行った場合も、懲戒解雇の理由となります。

企業のイメージや信用に悪影響を及ぼす可能性があるためです。

関連記事:コンプライアンス違反の身近な事例から学ぶ個人レベルで注意すべきコンプライアンス遵守!

解雇後の注意点

解雇後には、企業と従業員の双方に多くの手続きや対応が必要です。

これにより、円滑な退職手続きと適切な補償が確保されます。

以下に、解雇後の注意点について詳しく説明します。

退職金を支給する

解雇された従業員には、退職金の支給が必要です。

退職金は労働契約や企業の就業規則に基づいて計算されます。

支給額や支給タイミングは企業ごとに異なるため、事前に確認しておくことが重要です。

退職金の支給により、従業員は次のステップに進むための資金を得ることができます。

失業保険(雇用保険)を支給する

解雇された従業員は、失業保険(雇用保険)の受給資格があります。

企業は、従業員が失業保険を受け取れるように必要な手続きを行うことが求められます。

これには、離職票の発行やハローワークへの申請手続きなどが含まれます。

失業保険は、次の就職先が見つかるまでの生活費を補うために重要です。

関連記事:雇用形態とは?保険の適用範囲や管理のポイントを解説

社会保険などの手続きを行う

解雇後には、社会保険や年金の手続きも必要です。

企業は、従業員が円滑にこれらの手続きを進められるよう支援することが求められます。

例えば、健康保険や厚生年金の手続きについて情報提供を行い、従業員が新たな保険に加入できるようサポートします。

また、退職後の年金受給資格についても確認が必要です。

トラブルの際には弁護士に相談する

解雇後にトラブルが発生した場合は、弁護士に相談することが重要です。

例えば、不当解雇の疑いがある場合や退職金の未払い、失業保険の手続きに問題がある場合などです。

法的なアドバイスを受けることで、問題の早期解決が期待できるほか、従業員との交渉や法的手続きを円滑に進めることができます。

トラブルに備えて弁護士と連携し、適切な対応を心掛けることが重要です。

関連記事:反社会的勢力に関する相談窓口はある?企業の被害事例や対策についても解説

まとめ

解雇は企業と従業員の双方にとって大きな影響を及ぼす重大な決定です。

普通解雇、整理解雇、懲戒解雇の各条件を理解し、適切な手続きを踏むことが重要です。

解雇後の手続きや対応についても注意を払い、トラブルを未然に防ぐ努力が必要です。

関連記事:役員就任において必要な手続きとは?従業員との違いや手続きのポイントを解説

関連記事:従業員の反社チェックが必要な理由とは?チェックのタイミングと実施すべきサインも解説