労働契約とは?基本原則やルール、よくあるトラブルや禁止事項をわかりやすく解説

労働契約は、労働者と使用者の間で締結される重要な契約であり、労働環境を規定するものです。

この記事では、労働契約の基本原則や守るべきルール、よくあるトラブルやその対処法、さらに労働契約における禁止事項についてわかりやすく解説します。

【参考】より深く知るための『オススメ』コラム

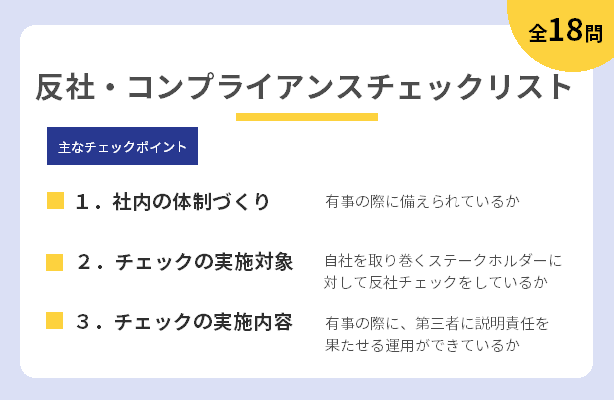

▼反社チェックツール「RISK EYES」の無料トライアルはこちら

目次[非表示]

- 1.労働契約とは

- 1.1.労働契約の種類

- 1.2.雇用契約との違い

- 1.3.業務委託契約との違い

- 2.労働契約の基本原則

- 2.1.労使対等の原則

- 2.2.均衡考慮の原則

- 2.3.仕事と生活の調和への配慮の原則

- 2.4.信義誠実の原則

- 2.5.権利濫用禁止の原則

- 3.労働契約に関するルール

- 3.1.労働契約の締結に関するルール

- 3.2.労働契約の変更に関するルール

- 3.3.労働契約の更新に関するルール

- 3.4.労働契約の終了に関するルール

- 4.労働契約に関するよくあるトラブル

- 4.1.就業規則と労働契約書の内容が異なる

- 4.2.募集要項と労働契約書の内容が異なる

- 4.3.労働契約書が労働基準法の基準を満たしていない

- 5.労働契約における禁止事項

- 6.まとめ

労働契約とは

労働契約とは、労働者が使用者に対して労務を提供し、使用者がその対価として賃金を支払うことを約束する契約です。

この契約によって、労働者と使用者の権利と義務が明確に定められ、双方の関係が法的に保護されます。

労働契約は労働者の労働条件や勤務期間、職務内容などを明示し、労使双方が納得の上で締結されるものです。

労働契約の種類

労働契約には主に3つの種類があります。

まず、期間の定めのない労働契約があります。

これは一般的に正社員に適応され、定年まで継続して働くことが前提となります。

次に、期間の定めのある労働契約があります。

これは契約社員や臨時社員が該当し、特定の期間だけ雇用される形態です。

最後に、パートタイム労働契約があります。

これはパートタイム労働者やアルバイトが該当し、短時間労働を行う契約です。

関連記事:雇用形態とは?保険の適用範囲や管理のポイントを解説

雇用契約との違い

労働契約と雇用契約は、一般には同義として扱われることが多いですが、実際には微妙な違いがあります。

労働契約は、労働者が使用者に対して労務を提供し、使用者がその対価として賃金を支払う契約を指します。

一方、雇用契約は、労働者が使用者の指揮命令下で働くことを前提とした契約であり、労働契約の一種とされています。

業務委託契約との違い

業務委託契約は、労働契約とは異なる契約形態です。

業務委託契約では、労働者が使用者の指揮命令下で働くのではなく、特定の業務を遂行するために契約を締結し、その成果物を納品します。

労働契約は労務の提供が主体となりますが、業務委託契約では業務の成果物の納品が主体となります。

このため、業務委託契約はフリーランスや個人事業主が利用することが多いです。

関連記事:従業員の反社チェックが必要な理由とは?チェックのタイミングと実施すべきサインも解説

労働契約の基本原則

労働契約は、労働者と使用者の間で締結される重要な契約です。

労働契約が適正に機能するためには、いくつかの基本原則が守られることが求められます。

以下に、主要な基本原則について説明します。

労使対等の原則

労働契約は、労働者と使用者が対等な立場で締結されるべきです。

この原則により、労働者の権利が一方的に侵害されることを防ぎ、公正な労働条件が確保されます。

労使対等の原則は、労働者が自分の意見を述べ、交渉する権利を尊重するものです。

均衡考慮の原則

均衡考慮の原則は、同一の仕事に対して同一の賃金を支払うべきだという考え方に基づいています。

この原則により、正社員と非正社員の間で不合理な待遇差が生じないようにすることが求められます。

同一労働同一賃金が実現されることで、労働者のモチベーション向上や職場の公平性が促進されます。

関連記事:労務コンプライアンスとは?違反事例とチェックポイントを解説

仕事と生活の調和への配慮の原則

労働契約は、労働者が仕事と生活の調和を図るために配慮されるべきです。

長時間労働や過労を防ぐために、労働時間の柔軟性や休暇制度の充実が重要です。

労働者がプライベートな時間を確保し、心身の健康を保つことができるようにすることで、働きやすい職場環境が実現されます。

信義誠実の原則

信義誠実の原則は、労使双方が誠実に対応し、相互の信頼を築くことを求めるものです。

労働契約が履行される際には、労働者と使用者が互いに信頼関係を築き、公正かつ誠実な態度で接することが重要です。

この原則により、労働関係が円滑に進行し、トラブルを防ぐことができます。

権利濫用禁止の原則

権利濫用禁止の原則は、労働基準法の趣旨に基づき、使用者が労働者の権利を不当に制限し、濫用することを禁止するものです。

例えば、不当な解雇や労働条件の変更が行われないようにすることが求められます。

労働者の権利が守られることで、安心して働くことができ、労働環境の健全性が保たれます。

関連記事:雇用に関連する法律と主なルール 違反した場合のリスクと罰則も解説

労働契約に関するルール

労働契約は、労働者と使用者の間で締結される重要な契約です。

そのため、労働契約に関するルールを理解し、適切に対応することが求められます。

以下に、労働契約の締結、変更、更新、終了に関するルールについて詳しく解説します。

労働契約の締結に関するルール

労働契約を締結する際には、いくつかの重要なルールが適用されます。

これらのルールは、労働者が自分の労働条件を理解し、公正な環境で働くことができるようにするためのものです。

労働条件の明示

労働契約を締結する際には、労働条件を明示することが労働基準法で定められています。

これは、労働者が自身の労働環境を理解し、納得の上で働くことを目的としています。

労働条件には、労働時間、賃金、休暇、勤務地、職務内容などが含まれます。

これらの条件は書面で提供されるべきであり、労働者が後からトラブルに巻き込まれないようにするための重要なステップです。

契約期間の明示

労働契約には、契約期間が明示されることが求められます。

期間の定めがない場合はその旨を明示し、期間の定めがある場合は具体的な期間を記載する必要があります。

さらに、契約終了後の更新に関する情報も明確にすることが重要です。

これにより、労働者は自身の雇用状況を正確に把握することができます。

関連記事:人事と労務の役割と違いとは?業務内容や年間スケジュール、効率化の方法を解説

労働契約の変更に関するルール

労働契約の条件を変更する場合、労使双方の同意が必要です。

使用者が一方的に労働条件を変更することは許されていません。

例えば、勤務時間の変更や賃金の改定など、大きな変更がある場合は事前に労働者と協議し、同意を得ることが求められます。

このプロセスを守ることで、労働者の権利が保護され、公正な労働環境が維持されます。

労働契約の更新に関するルール

労働契約の更新に関しては、適切な手続きが必要です。

これにより、労働者が安心して働くことができ、予期せぬトラブルを防ぐことができます。

雇止めの予告

期間の定めのある労働契約の更新を行わない場合、使用者は労働者に対して予告を行う必要があります。

一般的には契約終了の30日前までに通知します。

この予告期間により、労働者は次のステップを計画するための時間を確保できます。

雇止め理由の明示

雇止めの際には、その理由を労働者に明示することが求められます。

労働者は自分がなぜ契約更新されないのかを理解する権利があります。

明確な理由が提供されることで、労働者は納得のいく形で次のキャリアステップを検討することができます。

関連記事:雇用契約書は必要か?交付方法や内容、作成時のポイントについても解説

労働契約の終了に関するルール

労働契約の終了に関しては、いくつかの重要なルールが存在します。

これらのルールを遵守することで、労働者の権利が守られ、公正な労働環境が確保されます。

解雇の有効性

解雇は、法律で定められた理由に基づいて行われるべきです。

不当解雇は違法とされ、労働者の権利を保護するための措置が取られます。

解雇の有効性を判断するためには、労働者の職務履行や業績、会社の経営状況などを総合的に考慮する必要があります。

解雇予告手当

解雇の際には、使用者は労働者に対して予告手当を支払う必要があります。

これは、解雇予告期間(通常は30日間)を設けることで、労働者が次の就職先を探すための猶予を与えるためのものです。

予告手当は、労働者が次のステップを計画するための重要な支援となります。

関連記事:解雇するための条件とは?主な解雇理由や解雇後の注意点についてわかりやすく解説

労働契約に関するよくあるトラブル

労働契約に関するトラブルは、労働者と使用者の間でしばしば発生します。

ここでは、よくあるトラブルについて説明します。

就業規則と労働契約書の内容が異なる

事業者としては、就業規則と労働契約書の内容が異なることがないように注意する必要があります。

労働者がどちらを優先すべきか戸惑うことがないよう、両者の内容を一致させることが重要です。

就業規則の改定や労働契約書の更新時には、必ず労働条件の整合性を確認し、労働者に明確に説明することが求められます。

募集要項と労働契約書の内容が異なる

求人広告や募集要項に記載された労働条件が、実際の労働契約書と異なる場合、労働者に誤解を与えることがあります。

事業者は、募集要項と労働契約書の内容を一致させるよう努め、労働者に対して透明性のある情報提供を行うことが大切です。

これにより、信頼関係を築き、トラブルを未然に防ぐことができます。

労働契約書が労働基準法の基準を満たしていない

労働契約書が労働基準法の基準を満たしていない場合、労働者の権利が侵害されるリスクがあります。

事業者は、労働基準法に従った労働契約書を作成し、労働者に対して適切な労働条件を提供する責任があります。

また、定期的に労働契約書の内容を見直し、法令遵守を徹底することが必要です。

関連記事:雇用とは?法律上の定義や雇用形態の種類、必要な対応の流れをわかりやすく解説

労働契約における禁止事項

労働契約には、労働者の権利を守るためにいくつかの禁止事項が定められています。

これらの禁止事項は、労働者が不当に扱われないようにするためのものであり、事業者はこれらを遵守する必要があります。

賠償予定

労働契約において、労働者が将来の損害を賠償することを予定する条項は無効です。

例えば、労働者が辞職した場合に多額の賠償金を支払うことを求めるような条項は違法とされます。

このような賠償予定は、労働者の経済的負担を軽減し、公正な労働環境を維持するために禁止されています。

前借金相殺

労働契約において、使用者が労働者の前借金を賃金から相殺することは原則として禁止されています。

これは、労働者が生活費を確保できるようにするための規定です。

前借金相殺が行われると、労働者の経済的な困窮を招く可能性があるため、法律で厳しく規制されています。

関連記事:IPO準備企業が整備すべき人事・労務とは 懸念点についても解説

強制貯金

労働契約において、使用者が労働者に対して強制的に貯金をさせることは禁止されています。

これは、労働者の自主性を尊重し、自由な財産管理を保障するための規定です。

強制貯金は、労働者の経済的自由を侵害するものであり、公正な労働環境を確保するために禁止されています。

黄犬契約

労働契約において、労働者が労働組合に加入しないことを条件とする契約は無効です。

このような契約は、労働者の団結権を侵害するものであり、法律で禁止されています。

労働者は、自分の権利を守るために自由に労働組合に加入する権利があります。

関連記事:反社会的勢力に該当する人物の家族・親族との取引や雇用は可能なのか?

まとめ

労働契約は、労働者と使用者の間で結ばれる重要な契約であり、両者の権利と義務を明確にするものです。

労働契約の締結、変更、更新、終了に関するルールや、基本原則を守ることが求められます。

また、労働契約に関するトラブルや禁止事項についても理解し、適切に対処することが重要です。

労働者の権利を守り、健全な労働環境を実現するために、労働契約についてしっかりと理解しておきましょう。

関連記事:2024年11月施行!フリーランス新法の具体的な内容とは?違反した場合の罰則や企業がとるべき対応を解説

関連記事:個人事業主への反社チェック・コンプライアンスチェックを実施する必要性について解説