雇用リスクとは?リスクの種類や低減する方法をわかりやすく解説

雇用リスクとは、企業が従業員を雇用する際に直面する様々なリスクのことを指します。

例えば、労働災害やハラスメント、従業員の離職、不当解雇、精神疾患や自殺など、企業にとっては重大なリスクが存在します。

これらのリスクを適切に管理し、低減する方法を知ることは、企業の信用や財務状況を守るために非常に重要です。

この記事では、雇用リスクの種類とその低減方法について詳しく解説します。

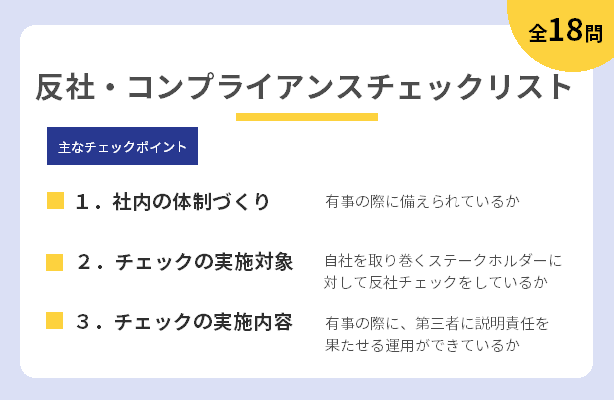

【参考】より深く知るための『オススメ』コラム

▼反社チェックツール「RISK EYES」の無料トライアルはこちら

目次[非表示]

- 1.雇用リスクとは

- 2.雇用リスクの種類

- 3.雇用リスクを管理するために知るべき安全配慮義務

- 4.雇用リスクを低減する方法

- 4.1.社内アンケートの実施

- 4.2.仕事の割り振り・評価の見直し

- 4.3.人材採用すべき業務の見直し

- 4.4.反社チェックの実施

- 5.雇用する人物に実施すべき反社チェックとは

- 5.1.反社チェックの方法

- 5.1.1.インターネットや新聞データベースでの検索

- 5.1.2.反社チェックツールの利用

- 5.1.3.警察・暴追センターへの相談

- 6.まとめ

雇用リスクとは

雇用リスクとは、企業が従業員を雇用することに伴う様々なリスクを指します。

具体的には、労働災害、ハラスメント、精神疾患や自殺、従業員の離職、不当解雇、従業員による犯罪や不祥事などが含まれます。

これらのリスクは、企業の信用や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があり、適切なリスク管理が不可欠です。

労働災害は、従業員が業務中に怪我をしたり、健康を害したりするリスクです。

これは、物理的な怪我だけでなく、長時間労働によるストレスや過労も含まれます。

ハラスメントは、職場でのいじめやセクハラ、パワハラなどを指し、従業員の働く環境を悪化させるリスクがあります。

また、精神疾患や自殺は、過度なストレスや職場のプレッシャーによるリスクであり、企業は従業員のメンタルヘルスを適切にサポートする責任があります。

関連記事:反社会的勢力に該当する人物の家族・親族との取引や雇用は可能なのか?

雇用リスクの種類

雇用リスクは、企業が従業員を雇用する際に直面する様々なリスクを指します。

ここでは、代表的な雇用リスクの種類について説明します。

労働災害

労働災害は、従業員が業務中に受ける怪我や疾病を指します。

例えば、工場の生産ラインでの作業中に発生する事故や、長時間のデスクワークによる健康被害などが含まれます。

労働災害は、企業にとって重大なリスクであり、従業員の安全を確保するための適切な対策が求められます。

労働安全衛生法に基づく安全衛生管理や、労働条件の改善が重要です。

また、定期的な安全教育や訓練を実施し、従業員に対する意識啓発を図ることも有効です。

精神疾患・自殺

従業員が過度なストレスやプレッシャーを感じることで、精神疾患や自殺に至ることがあります。

例えば、職場でのパワハラや過重労働が原因でうつ病を発症するケースがあります。

これにより、企業は法的責任を負う可能性があり、従業員のメンタルヘルスを支援するための取り組みが重要です。

メンタルヘルスケアの導入や、ストレスチェックの実施が効果的です。

また、専門のカウンセリングサービスを導入し、従業員が気軽に相談できる環境を整えることが大切です。

関連記事:コンプライアンス違反を起こす人と組織 事例と対策を紹介

従業員の離職

従業員の離職は、企業にとって大きなリスクです。

高い離職率は、企業の生産性や従業員の士気に悪影響を与える可能性があります。

離職を防ぐためには、従業員満足度を向上させるための施策が必要です。

例えば、適切な評価制度やキャリアパスの提供、職場環境の改善が挙げられます。

さらに、柔軟な働き方の導入や福利厚生の充実も効果的です。

これにより、従業員の仕事に対するモチベーションを高め、長期的な雇用を確保することができます。

ハラスメント

ハラスメントには、セクシャルハラスメントやパワーハラスメントが含まれます。

これらの行為は、従業員の働く環境を悪化させるだけでなく、企業の評判を損なう可能性があります。

ハラスメントを防ぐためには、社内の規定や教育が重要です。

また、ハラスメント防止のための相談窓口を設置することも有効です。

定期的な研修やワークショップを通じて、従業員に対するハラスメント防止の意識を高めることが必要です。

関連記事:企業が取り組むべきハラスメント対策 その重要性とメリットを解説

不当解雇

不当解雇は、法的に問題となる可能性があり、企業に対する訴訟リスクを高める要因となります。

従業員を解雇する際には、法的手続きを遵守し、公正かつ適切な理由が必要です。

不当解雇を防ぐためには、解雇基準の明確化や、従業員とのコミュニケーションが重要です。

また、解雇前に従業員に対して十分な説明や機会を与えることも大切です。

従業員による犯罪・不祥事

従業員が犯罪行為や不祥事を起こすことは、企業の信用を失墜させるリスクとなります。

例えば、横領や情報漏洩などが該当します。

従業員の行動を監視し、適切な対策を講じることが重要です。

また、採用時には適切なバックグラウンドチェックを行うことが有効です。

さらに、コンプライアンス教育を徹底し、企業の倫理規定を従業員に理解させることが必要です。

関連記事:解雇するための条件とは?主な解雇理由や解雇後の注意点についてわかりやすく解説

雇用リスクを管理するために知るべき安全配慮義務

雇用リスクを効果的に管理するためには、安全配慮義務についての理解が欠かせません。

本章では、企業が従業員の安全と健康を守るために必要な安全配慮義務の範囲や対象について詳しく解説します。

安全配慮義務の範囲

安全配慮義務とは、企業が従業員の安全と健康を守るために必要な措置を講じる責任を指します。

この義務は、労働安全衛生法や労働基準法などの法的規定に基づいています。

企業は、従業員が安心して働ける環境を提供するために、適切なリスク管理を行わなければなりません。

健康配慮義務

健康配慮義務には、従業員の身体的および精神的な健康を守るための取り組みが含まれます。

これには、定期的な健康診断の実施や、メンタルヘルスケアの導入が含まれます。

例えば、ストレスチェックの実施や、カウンセリングサービスの導入などが有効です。

また、過重労働を防ぐために、労働時間の管理や適切な休暇の取得を推奨することも重要です。

関連記事:労務コンプライアンスとは?違反事例とチェックポイントを解説

職場環境配慮義務

職場環境配慮義務には、従業員が安全で快適な環境で働けるようにするための取り組みが含まれます。

これには、作業環境の整備や設備の安全性確保が含まれます。

例えば、職場の衛生管理や防火設備の設置、避難訓練の実施などが該当します。

また、ハラスメント防止のための社内規定の整備や、ハラスメントに関する教育・研修の実施も重要です。

安全配慮すべき対象

安全配慮義務の対象には、すべての従業員が含まれます。

特に、高リスクの業務に従事する従業員や、メンタルヘルスに問題を抱える従業員には、特別な配慮が求められます。

例えば、建設業や製造業など危険を伴う作業に従事する従業員には、安全装備の提供や安全教育の実施が不可欠です。

また、長時間労働や過度なストレスにさらされている従業員には、メンタルヘルスケアの提供や労働条件の見直しが必要です。

関連記事:IPO準備企業が上場審査に向けて整えるべき労務管理体制とは

雇用リスクを低減する方法

企業が従業員を雇用する際には、さまざまなリスクが伴いますが、これらのリスクを低減するための方法があります。

以下に、社内アンケートの実施、仕事の割り振り・評価の見直し、採用すべき人材・業務の見直し、反社チェックの実施について説明します。

社内アンケートの実施

社内アンケートを定期的に実施することで、従業員の満足度や問題点を把握し、適切な対策を講じることができます。

アンケート結果を基に職場環境の改善や労働条件の見直しを行い、従業員の働きやすさを向上させることが重要です。

特にストレスやハラスメントに関する項目を設けることで、早期に問題を発見し、対策を講じることができます。

関連記事:コンプライアンス違反の事例を紹介 ハラスメントとの関係も解説

仕事の割り振り・評価の見直し

従業員に過度な負担がかからないよう、仕事の割り振りや評価制度を見直すことが必要です。

労働負荷が均等に分配されるよう調整し、過労やストレスを軽減することが大切です。

また、公平かつ透明な評価制度を導入し、従業員のモチベーションを向上させることも重要です。

これにより、労務災害やメンタルヘルスの問題を予防できます。

人材採用すべき業務の見直し

企業の業務内容や人員配置を見直し、必要な人材を適切に採用することも重要です。

業務の効率化を図り、適材適所の配置を行うことで、労働負荷を分散させ、従業員の離職率を低下させることが期待できます。

また、新しい技術やスキルを持った人材を採用することで、企業の競争力向上につながります。

反社チェックの実施

新たに雇用する人物に対して、反社会的勢力との関係を確認する反社チェックを実施することも重要です。

企業の信頼性を確保し、従業員による犯罪や不祥事を予防できます。

また、反社チェックを行うことで、雇用すべきでない人物を事前に確認できるため、雇用リスクの低減には欠かせません。

関連記事:反社チェックの必要性とは?基礎知識や反社関与の判断基準を解説

雇用する人物に実施すべき反社チェックとは

企業が従業員を雇用する際には、その人物が反社会的勢力との関係を持っていないかを確認することが重要です。

反社チェックを適切に行うことで、企業の信頼性を確保し、従業員による犯罪や不祥事を予防できます。

ここでは、反社チェックの具体的な方法について説明します。

関連記事:反社チェックは個人に対しても必要?チェックの方法と注意すべきことも解説

反社チェックの方法

反社チェックの方法は、主に以下の3種類です。

- インターネットや新聞データベースでの検索

- 反社チェックツールの利用

- 警察・暴追センターへの相談

それぞれ詳しく解説します。

関連記事:反社チェックを自動化する方法はある?ツールの機能や注意点を解説

インターネットや新聞データベースでの検索

インターネットや新聞データベースを利用して、雇用する人物の過去の報道や評判を確認することができます。

これにより、その人物が反社会的勢力と関係を持っていないかを調べることができます。

ただし、インターネット上の情報には信頼性に欠けるものもあるため、情報の精査が必要です。

反社チェックツールの利用

反社チェックツールは、専門のデータベースを活用して効率的かつ正確に情報を収集する手段です。

これらのツールを利用することで、雇用する人物の過去の経歴や関係性を調査することができます。

特に、大企業や金融機関などでは、反社チェックツールの利用が一般的です。

警察・暴追センターへの相談

反社チェックを行う際には、必要に応じて警察や暴追センターに相談することも重要です。

これらの機関は反社会的勢力に関する情報を持っており、より正確な情報を得ることが可能です。

特に、雇用する人物が過去に犯罪歴がある場合など、信頼性の高い情報を得るためには、これらの機関との連携が不可欠です。

関連記事:反社チェックに日経テレコンは活用できるのか?メリット・デメリットを解説

まとめ

雇用リスクを適切に管理することで、企業の信用性や財務状況を守ることができます。

労務災害やハラスメント、不当解雇などのリスクを低減するために、安全配慮義務を遵守し、従業員の健康と働きやすい環境を提供しましょう。

また、反社チェックを実施することで、企業の信頼性を高めることができます。

定期的にリスク管理の見直しを行い、常に最適な対策を講じることが重要です。

関連記事:コンプライアンス・リスクとは?リスク管理方法とフローを解説

関連記事:反社チェックに関するルールはある?チェックのタイミングや社内の対応手順も解説