人材管理の方法は?手順やメリット、データベースの作成方法を解説

少子高齢化や働き方改革が進み、「人材管理」が注目されるようになりました。

経営資源である「ヒト・モノ・カネ」の中でも、人材を意味する「ヒト」は最も重要な要素だと言われています。

この記事では、人材管理の方法と手順、メリットや人材管理データベースの作成方法についても解説します。

【参考】より深く知るための『オススメ』コラム

▼反社チェックツール「RISK EYES」の無料トライアルはこちら

目次[非表示]

- 1.人材管理とは

- 1.1.人材管理が必要な理由

- 2.人材管理の方法と手順

- 3.人材管理のメリット

- 3.1.組織力の強化

- 3.2.生産性の向上

- 3.3.モチベーションの維持・向上

- 3.4.離職率の低下

- 4.人材管理データベースの作成方法とポイント

- 4.1.人材管理データベースに必要な項目

- 4.2.人材管理データベース構築のポイント

- 4.2.1.閲覧権限を設定する

- 4.2.2.まずは小規模からスタートする

- 4.2.3.データ更新のルールを決定する

- 5.人材管理に欠かせない反社チェックとは

- 6.まとめ

人材管理とは

人材管理とは、企業の目標やビジョンを実現するために、「ヒト」に関する管理・活用を行う取り組みのことです。

組織の成果を最大化するため、人的資源をどのように活用するかを検討するとともに、従業員のモチベーションやパフォーマンスをどのように向上させていくかも考えることが大切です。

「人材を管理する」と聞くと、労働時間や給与計算などの機械的な業務をイメージする方が多いでしょう。

しかし、現在の日本における人材管理は、経営戦略を成功に導き、企業を成長させるために欠かせない要素となっています。

人材管理が必要な理由

人材管理は、企業が経営戦略やビジョンを通して、成長を続けるために必要なものです。

しかし、近年は少子高齢化や働き方改革の浸透により、人材不足が続いており、企業には変化が激しく予測できない経済状況に対応する力が求められています。

人材の確保が難しい環境の中で、競合他社との競争に勝ち、長期にわたって成長を続けるためには、限られたリソースを適切に活用しなければなりません。

従業員一人ひとりの能力を最大限に引き出し、成果を上げることが必要不可欠な現代において、人材管理が重要な要素となりました。

関連記事:人事制度とは?3本柱とその役割、制度構築のフローを解説

人材管理の方法と手順

人材管理はさまざまな概念を含んだ言葉です。

ここでは、「人的資源管理」の意味に絞って、その方法や手順について解説します。

①事業目標の決定

まず、事業目標を決定するところからスタートします。

企業の経営戦略や目標を実現するため、最初に組織やチームごとの部門別行動計画を作成します。

部門ごとに計画を立てることで、現場に密着した実効性の高い計画をもとに、事業を進めることができます。

②必要な人員の予測と要員計画

次に、現在の人員数とそれぞれの能力を把握したうえで、事業目標を達成するために必要な人数や能力に過不足がないかを分析します。

不足があれば補充、余剰があれば調整し、効率的に業務を進めることが大切です。

そして、人員の予想ができたら、要員計画を策定します。まず現有する人材の異動計画と、不足する能力を補うための採用計画を策定します。

また、人材レベルの底上げや不足能力を補強するための育成計画もこのタイミングで作成しておきましょう。

③採用

採用は企業と新たな人材の最初の接点です。

人材管理という観点において、必要な人材の「数」と「質」の把握、将来の流出も加味した採用計画を策定することが大切です。

短期的な判断ではなく、企業全体を長期的な視点から見て、採用を行いましょう。

関連記事:採用とは?種類や業務フロー、成功させるポイントを解説

④配置

採用した人材を適材適所に配置します。

それぞれの人材の強みを理解し、組織のパフォーマンスと生産性を向上させるような配置を行うことが重要です。

各従業員と相談し、定期的に配置換えを行うなど、適性を見極める工夫をしましょう。

⑤育成

人材管理の中でも、近年特に重視されているのが、人材育成です。

従業員全体のスキルを底上げしつつ、自社が求める従業員像に合わせた育成計画を策定しましょう。

⑥評価

達成した成果に対して適切な評価を行うことも、重要な人材管理の1つです。

自分の取り組みが公正に評価されているか、報酬に反映されているかは、従業員のモチベーションに大きく影響します。

管理側と従業員側の双方が納得できるような評価制度を構築することが大切です。

⑦報酬

評価とあわせて検討すべきなのが報酬制度です。

従業員の貢献度に見合った報酬を支払う制度を構築することが大切です。

⑧福利厚生

福利厚生は、給与や賞与とは別で、企業から従業員に報酬やサービスを提供することです。

社会保障の観点から導入が義務付けられている「法定福利厚生」と、企業の任意で自由に実施できる「法定外福利厚生」の2種類があります。

報酬同様、従業員のモチベーションに影響を与える要素です。

関連記事:雇用保険料とは?計算方法や覚えておくべきポイントを解説

人材管理のメリット

人材管理は人事だけの問題ではありません。

社員のモチベーションを向上し、成長を続けるためには、企業全体で人材管理に取り組む必要があります。

人材管理を行うことで得られるメリットを4つ解説します。

組織力の強化

人材管理を適切に行えば、企業と従業員が同じビジョンや価値観、目標を共有することができ、「組織力の強化」が図れます。

また、人材管理を通して適切な育成や配置を行うことで、信頼関係を築くことができ、従業員の可能性や能力を最大化することができ、高い成果を上げられる強い組織ができるでしょう。

生産性の向上

人材管理において、従業員の能力やスキル、得意分野を見極め、適材適所の人材配置を行うことは1つのポイントです。

適切な配置を行うことができれば、従業員は自分の能力を最大限に発揮することができ、生産性が向上し、従業員自身の満足度も高まります。

関連記事:採用時に反社チェックが欠かせない理由とは?企業側のリスクと注意点も解説

モチベーションの維持・向上

人材管理を適切に行い、適材適所の配置ができれば、従業員は自分の適性にあった環境で高いモチベーションを維持しながら業務に取り組むことができます。

また、自分の能力やスキルが評価されていると実感もしやすいこともメリットの1つです。

さらに、企業は成果に応じて人事評価や報酬を決定することができるため、従業員のモチベーション向上にもつながります。

離職率の低下

従業員の離職の原因として、適切に評価されていないと感じたり、仕事内容が適正でないと感じたりすることが挙げられます。

人材管理はこういった原因を排除することができ、離職率の低下させることが期待できます。

また、離職率が低下すれば、人材採用や育成のコストも削減することができるといったメリットも同時に生まれます。

関連記事:雇用に関連する法律と主なルール 違反した場合のリスクと罰則も解説

人材管理データベースの作成方法とポイント

人材管理を適切に行うためには、従業員への深い理解を持つことが大切になります。

そのために、定性的、定量的な情報をまとめた従業員データベースを活用することがポイントとなります。

人材管理データベースの作成方法と、作成する際のポイントについても解説します。

人材管理データベースに必要な項目

人材管理データベースを作成する際には、以下の6つの項目を取り入れるのが一般的です。

- 基本属性

- 実績や履歴

- 勤怠

- 能力・資格・スキル

- マインド

- 職務内容

それぞれ詳しく解説します。

関連記事:IPO準備企業が上場審査に向けて整えるべき労務管理体制とは

基本属性

人材の基本となる情報として、基本属性を押さえておきましょう。

基本属性とは、以下のような項目です。

- 氏名

- 年齢

- 性別

- 所属

- 役職

- 等級

必要に応じて、入社年月や住所、緊急連絡先などを入れておくとよいでしょう。

また、変更があった際には迅速に対応し、常に最新の情報を保つことが大切です。

実績や履歴

これまでの学歴、職歴やキャリア、所属履歴、人事評価履歴などの各種経歴も記録しておきましょう。

また、育成計画に関連するような研修の受講履歴、業務の成果、表彰歴などの項目も作成しておけば、マネジメントの際に活用できます。

関連記事:上場準備にIPO経験者は必要?経験者のスキルとIPOチームのメリットを解説

勤怠

勤怠状況についても、人材管理データベースで管理する必要があります。

残業時間や、遅刻・欠勤の状況などを項目として残しておきましょう。

労働に関する法律が改正され、残業の上限を超えた場合には企業に罰則が与えられるようになったため、残業時間は今まで以上に注意深く管理する必要があります。

能力・資格・スキル

それぞれの従業員がどんなスキルや資格を持っているのか、業務に役立つ能力を把握する必要があります。

この項目を要員計画に反映することで、従業員一人ひとりが持っている能力を最大限に発揮できるチャンスを増加させることができます。

マインド

マインドの項目には、以下のような情報を記録しておきましょう。

- 社員の性格

- 思考

- モチベーション

- 適性検査の結果

- キャリア志向

- 面談履歴

- 上司メモ

職種の変更希望や、今の業務に向いていないというマインドが確認できれば、他部署への異動を検討しましょう。

職務内容

従業員がどんな仕事を担当して、どういった目標やミッションを持っているのかということもデータベースに記録しておきましょう。

現状の従業員の情報をしっかり把握していないと、必要人員を検討するときに適切な判断ができません。

職務内容を把握することは、人材管理の基盤となる部分とも言えます。

関連記事:人材マネジメントとは?その内容や必要性、ポイントを解説

人材管理データベース構築のポイント

人材管理データベースを構築する際にはポイントや注意点があります。

特に注意が必要なポイントを3つ解説します。

閲覧権限を設定する

人材管理データベースを共有フォルダなどで保存する場合、パスワードを設定するなど、必ず閲覧権限を設定しましょう。

データベースには給与や評価結果など、個人情報が多数含まれているため、第三者に見られないよう細心の注意を払わなければいけません。

まずは小規模からスタートする

最初は小さい部門やチーム単位でスタートさせ、運用方法や流れがある程度固まってから全社で展開しましょう。

もし最初から全社的に導入するのであれば、投入データの項目や内容は最小限に抑えることが大切です。

データ更新のルールを決定する

人材管理データベースは、作った後も定期的にデータの更新が必要です。

適切にデータの更新をしなければ活用しづらくなり、最終的に使われなくなる可能性もあります。

反対に更新頻度を高くしすぎると、業務の負担になります。

データの更新頻度、更新方法、担当者、データのバックアップについて事前に決定しておきましょう。

関連記事:労務コンプライアンスとは?違反事例とチェックポイントを解説

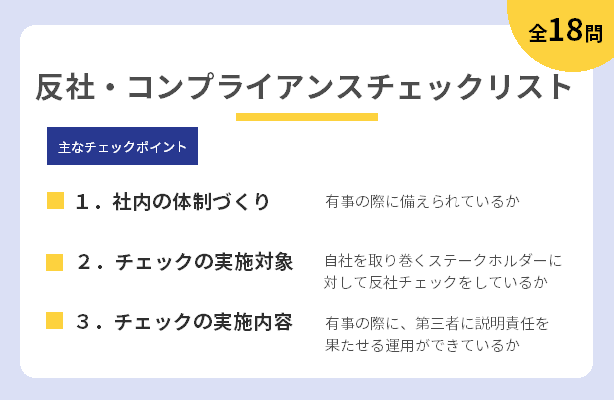

人材管理に欠かせない反社チェックとは

人材管理の一環として定期的に行ってほしいのが反社チェックです。

反社チェックは、対象者が「反社会的勢力でないか」「反社会的勢力と関係を持っていないか」を調査することです。

従業員だけでなく、取引先や株主に対しても実施されます。

反社会的勢力排除の動きが強まる現代において、反社会的勢力と関係を持つような人物を雇っていることは、重大なコンプライアンス違反となります。

また、不当な要求や脅迫を受けるなど、企業や他の従業員が危険な目に遭う恐れもあります。

自社の従業員に対しては、必ず反社チェックを行いましょう。

関連記事:企業を守る反社チェックとは 知っておくべき概要と具体的なやり方

反社チェックを行うタイミング

まず、大前提として採用時には必ず反社チェックを行います。

内定を出す前までに結果が出るように、タイミングを見計らって事前のチェックを行いましょう。

また、人を取り巻く環境は常に変化しており、入社時に反社チェックをクリアしていたとしても、のちに反社会的勢力と関係を持っていたということも少なくありません。

入社後も、1年に1度など定期的にチェックを行うことが重要です。

関連記事:反社会的勢力に該当する人物の家族・親族との取引や雇用は可能なのか?

反社チェックの業務負担軽減に有効な反社チェックツール

反社チェックの作業を自社で行う際、インターネットや新聞のデータベースなどを利用することもできますが、記事の精査に時間がかかり、かなりの業務負担となってしまいがちです。

そこで有効なのが反社チェックツールです。

反社チェックツールは、反社チェックに必要なネガティブな情報だけを絞り込んだ結果を確認することができます。

また、その記事を証跡として残せたり、定期チェックを自動で行ってくれたり、ツールごとにさまざまな機能が搭載されています。

人材管理は多くの業務を担う必要があるため、業務負担を軽減し、効率よくチェックを行える反社チェックツールの導入を推奨します。

関連記事:反社チェックを自動化する方法はある?ツールの機能や注意点を解説

まとめ

人材管理は、企業の経営戦略や目標、ビジョンの実現のために必要不可欠な取り組みです。

事業目標の計画、採用、配置、教育、報酬など人材に関する全ての業務において、「ヒト」という経営資源を最大限に活用できるようにすることが重要です。

適切な人材管理を行うためには、人材を理解しておくことが必要です。

データベースを作成し、適切な管理を行いましょう。

また、雇用している人材については、採用時だけでなく、定期的に反社チェックを行うことが大切です。

関連記事:半グレと増加する闇バイト 新卒や若者にも必要な反社チェック

関連記事:トライアル雇用とは?雇用の流れやメリット・デメリットを解説