採用プロセスとは?設計するメリットや一般的な流れ、ポイントをわかりやすく解説

効果的な採用活動を行うためには、質の高い採用プロセスを構築することが重要であり、そのプロセスが実際に人材採用を進める際の軸となります。

優秀な人材が採用できない、内定辞退や早期離職されてしまうといった、採用に関する悩みを抱えている企業は少なくなくありません。

この記事では、採用プロセスとは何か、設計するメリットや一般的な流れ、ポイントについてわかりやすく解説します。

【参考】より深く知るための『オススメ』コラム

▼反社チェックツール「RISK EYES」の無料トライアルはこちら

目次[非表示]

- 1.採用プロセスとは

- 2.採用プロセスを設計する4つのメリット

- 2.1.応募人数を増加できる

- 2.2.マッチ度の高い人材を集められる

- 2.3.離職率を下げられる

- 2.4.採用コストを削減できる

- 3.一般的な採用プロセスの流れ

- 3.1.採用計画の策定

- 3.2.求人募集

- 3.3.企業説明会・セミナー

- 3.4.選考・面接

- 3.5.内定通知・内定後のフォロー

- 3.6.入社後のフォロー

- 4.採用プロセスのポイント

- 4.1.求職者に響く魅力をアピールする

- 4.2.直接コミュニケーションを取れる機会を作る

- 4.3.適切なスピードで選考を進める

- 4.4.内定者同士の交流の機会を作る

- 4.5.教育体制を整備する

- 4.6.費用対効果を評価する

- 4.7.採用管理システムを活用する

- 5.採用時に実施すべき反社チェック

- 5.1.反社チェックで危険な人物を見極める

- 5.2.反社チェックの方法

- 6.まとめ

採用プロセスとは

採用プロセスとは、採用プランの立案から内定者のフォローまで、採用に関する一連のプロセスのことです。

一般的な採用活動の流れは選考、内定、入社までを指す場合が多いですが、採用プロセスはより広範な意味を含みます。

適切な採用プロセスを運用していくことで、自社にマッチした人材との出会いを増やし、採用率や定着率を向上させることが可能になります。

新卒採用と中途採用のプロセスの違い

新卒採用と中途採用は、採用のタイミングが異なります。

そのため、採用プロセスにはさまざまな点で違いが出てきます。

新卒採用の場合、候補者が大学を卒業するタイミングを逆算した採用活動のスケジュールが綿密に規定されています。

企業側は、競合他社から後れを取らないよう計画を立て、説明会やセミナー、インターンシップなどの採用プロセスを設計する必要があります。

反対に中途採用の場合、1年を通して採用活動を実施することができます。

そのため、採用プロセスは企業の任意で設計できるのが大きな特徴です。

入社してもらいたいタイミングを企業が決定し、そこから逆算してフローを組み立てれば、採用活動をスタートする時期も計算することができます。

関連記事:雇用形態とは?保険の適用範囲や管理のポイントを解説

採用プロセスを設計する4つのメリット

適切な採用プロセスを設計した際に得られるメリットを4つ解説します。

応募人数を増加できる

適切な手段とタイミングで求人募集を行えば、母集団を増加させることが期待できます。

丁寧に採用計画を立てることで、適切な形で自社の情報を届けることができ、効率よく目標の母集団を形成しやすくなります。

マッチ度の高い人材を集められる

応募人数が増加すれば、比例して理想の人材に出会える可能性が高くなります。

離職率を下げられる

「思っていた会社と違った」という理由が原因で、数カ月程度で早期退職となるケースが少なくありません。

このような離職を防ぐためには、事前に説明会や求人票で、企業や業務内容について詳しく伝えておくことが非常に重要です。

適切な採用プロセスで自社への理解を深め、入社前とのギャップによる離職率を下げることにつながります。

採用コストを削減できる

採用プロセスを詳細のステップごとに分けると、それぞれの費用対効果を明確にすることができます。

採用におけるコストパフォーマンスを最大化することも、採用プロセスを設計する目的の1つです。

近年ではさまざまな採用方法があり、求める人材によってアプローチ方法も異なります。

ターゲットを定め、採用プロセスを見直すことで、どのような人にどのようなアプローチをすればよいか、またそれぞれの方法による費用対効果が明確になり、人件費や不要な情報発信が削減できます。

関連記事:採用とは?種類や業務フロー、成功させるポイントを解説

一般的な採用プロセスの流れ

採用プロセスは必ずしも決まった形があるわけではなく、自社の採用したい業種やポジション、目的などに合わせて柔軟に組み立てることが大切です。

それを前提としたうえで、ここでは一般的な採用プロセスの流れを解説します。

採用計画の策定

採用活動を成功させるためには、採用計画の策定に時間と労力をかけ、しっかりと計画することが重要です。

経営戦略や目標を達成するために、「どのような人材を」「どのくらいの人数」「いつまでに」「どの部署で必要か」といった細かい点を明確にしましょう。

人事担当だけでなく、経営層や現場責任者なども巻き込み、全社的に話し合う必要があります。

また、競合他社や業界の求職者の市場動向、トレンドなども分析することが大切です。

必要なスキルや経験、人柄、価値観など、採用ターゲットを明確にすることで、入社後のミスマッチを防ぐことにつながります。

関連記事:トライアル雇用とは?雇用の流れやメリット・デメリットを解説

求人募集

採用計画を立てたら、求人募集のプランを策定します。

新卒採用か中途採用かという点だけでなく、募集の方法も多岐に渡ります。

広告媒体や人材紹介、合同説明会、SNSの活用などさまざまな手段があり、それぞれ特性が異なります。

自社の求める採用ターゲットに合った採用手法で募集できるよう、求人サイトなどのサービス選定は慎重に行いましょう。

企業説明会・セミナー

求職者に自社のことを深く知ってもらう、興味を持ってもらうために開催するのが、企業説明会やセミナーです。

- 企業理念やビジョン

- 仕事内容

- やりがい

- 社員の雰囲気

- 社風や独自のカルチャー

など、自社について幅広く伝え、さまざまな角度から理解を深めてもらいます。

大量の人数を一括で採用する新卒採用では、大手就職情報サイトによって合同説明会が開かれるのが一般的です。

最近では、リモートで企業説明会を行う企業も増えており、人数や場所を考慮して、オンラインを組み合わせるのもよいでしょう。

関連記事:経営戦略とは?目的と段階を解説 知っておくべきキーワードも紹介

選考・面接

求職者からの応募が集まったら、選考・面接のプロセスに移行します。

このプロセスは企業によって大きな違いが生まれるポイントです。

一般的には、履歴書やエントリーシート、職務経歴書から書類選考を行い、対面型の面接を数回行うケースが多いです。

専門的なスキルが必要な業種の場合、試験の実施やポートフォリオを提出させることもあります。

面接の回数は、新卒採用の場合3~5回、中途採用の場合1~3回が一般的で、1回目は集団面接、2回目はグループディスカッション、3回目は個人面談など形式を変えて実施することが多いです。

また、近年ではオンライン選考を導入する企業も増加しており、最終面接以外はオンラインというケースも少なくありません。

選考のポイントとして、人事担当者だけでなく、各部門の管理職や役員なども関わり、多角的な視点から応募者と向き合うとよいでしょう。

内定通知・内定後のフォロー

選考終了後、採用したい応募者に内定通知を行いますが、スピードが重要となります。

最終面接から内定通知までに時間がかかると、他社からの内定通知などにより、内定辞退をする可能性が高まってしまいます。

また、内定後は定期的に連絡を取ったり、面談を設けたりするなど入社意欲を高めるためのフォローを行いましょう。

入社後のフォロー

入社後は、人事担当だけでなく各部門からのサポートも必要となります。

各部門と連携しながら適切なフォローを行い、従業員が活躍できるよう導くことが大切です。

関連記事:バックグラウンドチェック後に内定取り消しはできるか?様々なケースごとに解説

採用プロセスのポイント

採用活動には、さまざまな課題がつきものです。

うまくいっていない点があれば、採用プロセスのどのステップに問題があるかを明確にしましょう。

より最適な採用プロセスを設計するためのポイントを7つ紹介します。

求職者に響く魅力をアピールする

求人募集において、求人広告を見たときに第一印象で惹きつけられるか、詳細を見たときに自社の魅力が伝わる内容かということが非常に重要です。

テキストや画像1つで求職者に与える印象は大きく変わるため、丁寧に作成する必要があります。

そもそも応募人数が芳しくないときは、このポイントを重視してみるとよいでしょう。

関連記事:戦略人事とは?メリットや必要な機能、成功させるためのポイントを解説

直接コミュニケーションを取れる機会を作る

選考に入る前の段階で、座談会やカジュアル面談を実施し、企業側と求職者が直接コミュニケーションを取ることができれば、相互の理解を深めることができます。

ミスマッチを防止するだけでなく、入社への動機づけにもつなげることができます。

適切なスピードで選考を進める

選考が適切なスピードで行われていないと、不信感を抱かせる原因になったり、先に内定が出たほかの企業に決められたり、選考辞退につながる恐れがあります。

選考結果をいつまでに連絡するのかを事前に伝えたり、次の選考に進む場合の日程調整を迅速に行ったり、テンポよく選考を進める工夫をしましょう。

内定者同士の交流の機会を作る

採用活動は内定を出したら終わりではなく、内定者が無事に入社を迎えられるようなフォローを行うことが大切です。

新卒採用の場合は、入社までに内定式や懇親会、内定者研修を実施するなど、内定者同士が交流できる機会を作ることが有効です。

関連記事:2024年11月施行!フリーランス新法の具体的な内容とは?違反した場合の罰則や企業がとるべき対応を解説

教育体制を整備する

新入社員や異業種から転職した社員は、業務に慣れるまである程度の時間が必要になるため、研修や先輩社員からのサポートが必要不可欠です。

例えば、メンターにいつでも相談できるような環境を整えるなど、定期的に上司との面談の機会を設けながら、一人ひとりの個性や能力に合わせて関係を構築することが重要です。

また、指導する側に対する教育も行っておく必要があります。

指導者としての心構えや先輩としての知識・スキルが求められるため、先輩社員向けの教育訓練などを実施しましょう。

費用対効果を評価する

採用プロセスの中で、どの部分の費用対効果が低いのかを分析・評価し、改善しましょう。

採用活動を行う中で、無駄になっている部分をカットしたり、同じ効果があるならコストがかからない方法を選んだり、常にベストな方法を探すことが大切です。

採用管理システムを活用する

採用活動における業務は、採用媒体の選定や応募者対応、入社後のフォローなど内容が幅広く膨大です。

手が回りきらず、採用に注力しづらくなっているという企業が少なくありません。

そういった場合には、採用業務の効率化を目的とした採用管理システムを導入しましょう。

応募者を一括管理や、進捗状況の把握や面接スケジュールの管理ができるなど、採用活動をサポートする機能が備わっています。

関連記事:IPO準備企業が整備すべき人事・労務とは 懸念点についても解説

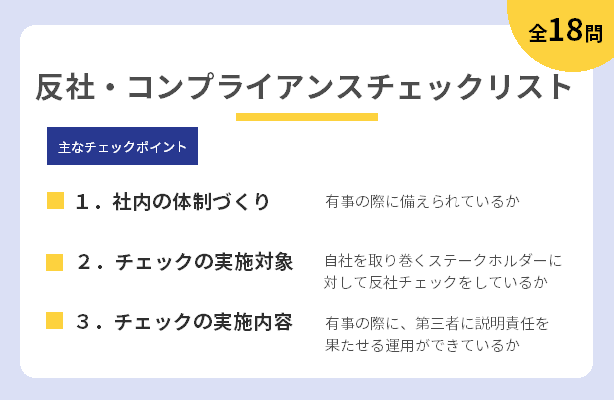

採用時に実施すべき反社チェック

採用時に必ず行うべきなのが反社チェックです。

反社チェックは、チェック対象者が「反社会的勢力でないか」「反社会的勢力と関与がないか」を調査することで、従業員のほか、取引先や株主に対しても実施します。

反社チェックで危険な人物を見極める

反社チェックを行うと、反社会的勢力に関する情報だけでなく、過去の不祥事や逮捕歴などのネガティブな情報を得られます。

例えば、過去にセクハラや横領などで事件になっている人物を採用するのは非常にリスクが高いです。

企業を守るためにも、採用活動のステップの中に反社チェックを組み込むようにしましょう。

関連記事:従業員の反社チェックが必要な理由とは?チェックのタイミングと実施すべきサインも解説

反社チェックの方法

反社チェックには、自社で行う方法と専門の調査機関に依頼する方法の2種類があります。

専門の調査機関に依頼する場合、1件あたり高額なコストがかかってしまうため、採用時に全員を行うのは現実的ではありません。

自社で行う場合、インターネットや新聞のデータベースなどでの調査も可能ですが、記事の選別などにかなりの時間がかかってしまううえに、人的工数が多いためミスが発生しやすく、精度が低下してしまいます。

そこでおすすめなのが反社チェックツールの導入です。

ツールを利用すれば、名前を検索するだけで、反社チェックに必要なネガティブな情報だけを絞り込んだ結果を確認することができます。

また、自社のシステムと連携させて反社チェックを行えるツールなどもあります。

効率よく、精度を下げない反社チェックを行うことができるため、年々導入する企業が増加しています。

関連記事:反社チェックを自動化する方法はある?ツールの機能や注意点を解説

まとめ

採用活動は多岐に渡る業務があり、成功させるためには、しっかりと採用プロセスを設計することが必要不可欠です。

それぞれのステップをしっかりと計画し、結果を分析・評価することで、よりよい採用活動が行えます。

また、企業を守るために、採用プロセスには必ず反社チェックを組み込みましょう。

関連記事:雇用に関連する法律と主なルール 違反した場合のリスクと罰則も解説

関連記事:反社チェックに引っかかるケースとは?チェックが必要な理由と対策を解説