企業が取り組むべきハラスメント対策 その重要性とメリットを解説

近年、社会問題となっているハラスメント問題ですが、法改正により、ハラスメント対策は企業の義務となりました。

企業での取り組みを推進するためには、制度の整備と啓発の両面から運用していく必要があります。

この記事では、ハラスメント対策として企業が取り組むべき内容、またハラスメント対策の重要性とメリットについて解説します。

【参考】より深く知るための『オススメ』コラム

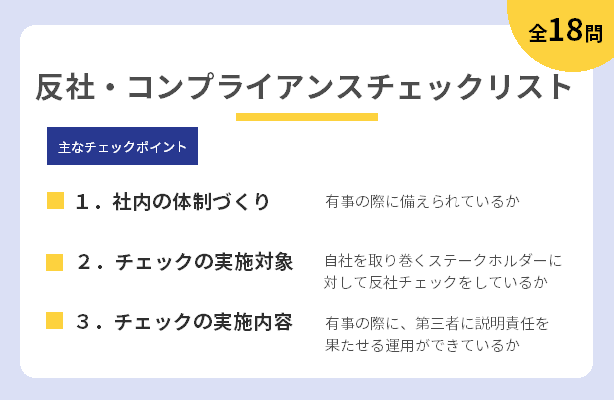

チェックリストでわかる!反社チェックの体制・運用点検リスト

目次[非表示]

- 1.ハラスメントとは

- 1.1.代表的なハラスメント

- 1.1.1.セクハラ(セクシュアルハラスメント)

- 1.1.2.パワハラ(パワーハラスメント)

- 1.1.3.モラハラ(モラルハラスメント)

- 1.1.4.アルハラ(アルコールハラスメント)

- 1.1.5.マタハラ(マタニティハラスメント)

- 1.1.6.パタハラ(パタニティハラスメント)

- 1.1.7.カスハラ(カスタマーハラスメント)

- 2.企業が取り組むべきハラスメント対策

- 2.1.企業方針の明確化と労働者への周知

- 2.2.ハラスメント防止研修の実施

- 2.3.相談窓口の設置

- 2.4.事実関係の迅速で適切な対応

- 2.5.被害者への適切なフォロー

- 2.6.加害者への懲戒処分など

- 2.7.再発防止のための対策

- 2.8.当事者のプライバシー保護

- 2.9.顧客などの迷惑行為に対する取り組み

- 3.ハラスメント対策が重要な5つの理由

- 3.1.コンプライアンスの重要性の高まり

- 3.2.深刻化するメンタルヘルス問題

- 3.3.損害賠償のリスク

- 3.4.ハラスメント防止対策の義務化

- 3.5.訴訟リスクの増加

- 4.ハラスメント対策を行うメリット

- 4.1.リスクマネジメント

- 4.2.人材の定着・採用コストの抑制

- 4.3.生産性の向上

- 5.ハラスメント対策にも役立つ反社チェック(コンプライアンスチェック)

- 6.まとめ

▶とりあえずダウンロード!【無料で反社チェック体制・運用を総点検】

ハラスメントとは

ハラスメントとは、特定・不特定多数を問わず、相手に不快な思いや苦痛を与え、居心地の悪さを感じさせるような行為のことです。

ハラスメント行為は嫌がらせやいじめ、人権侵害に関与してしまう恐れがあります。

また、従業員のメンタル不調やモチベーションの低下、最悪の場合、退職や警察沙汰になるなど企業にとってもリスクのあることです。

無意識的であっても、被害者側が嫌だと感じればハラスメントという扱いになってしまうため注意を払う必要があります。

厚生労働省の調査によると、3人に1人が、過去3年間に職場でハラスメント被害を受けたことがあると回答しています。

参考:厚生労働省「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査報告書」

誰もが被害者にも加害者にもなりうるのがハラスメントで、起きない企業はないと言ってよいでしょう。

関連記事:コンプライアンス違反を起こす人と組織 事例と対策を紹介

代表的なハラスメント

ハラスメントを防ぐためには、何がハラスメントになるのかを理解しておく必要があります。

職場で発生する可能性のある代表的なハラスメントについて、その定義や該当例を解説します。

セクハラ(セクシュアルハラスメント)

セクハラとは、相手の意に反する性的な発言によって、個人としての尊厳を傷つけたり、就業環境を悪化させたりすることです。

セクハラは男性から女性に対して行うイメージを持ちがちですが、女性から男性、同性から同性での場合でもセクハラの対象となります。

男女雇用機会均等法では、「対価型セクハラ」と「環境型セクハラ」の2種類が定義されています。

参考:東京都はたらくネット「職場におけるセクシュアルハラスメント」

セクハラの例

- 上司が部下に対し性的な関係を要求し、拒否されたため異動を命じる

- 以前交際していた同僚が、交際時の事情を職場中に言いふらす

パワハラ(パワーハラスメント)

パワハラとは、職務上の地位や優位性を利用して、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為のことです。

上司から部下に対して行われるものだけでなく、同僚間、部下から上司に対してといったさまざまな優位性を背景に行われるものもパワハラとなります。

パワハラの例

- ミスをした社員を2時間立たせたままにする

- 個人的な確執を理由に、部下の昇格や昇進を妨害する

- 達成不可能なノルマを設け、達成できなければ怒鳴る

- 人格を否定するような発言をする

関連記事:社内のコンプライアンス意識を高めるためにやるべきことは?効果的な手段を解説

モラハラ(モラルハラスメント)

モラハラは、身体的な苦痛ではなく、精神的な苦痛を与える嫌がらせをすることです。

無視をしたり、人格を傷つけるような言葉を使ったり、巧みに人の心を傷つける傾向が強いのがモラハラで、加害者は自覚がないことが多いです。

モラハラの例

- 相手の意見をすべて反論する、または拒絶する

- 劣等感を植え付けて、自信を失わせるような発言をする

アルハラ(アルコールハラスメント)

アルハラは、アルコールに関する嫌がらせ行為のことで、地位や優位性を利用して、アルコール摂取の強要や、飲めない人への配慮を欠く行為を指します。

アルハラの例

- 場を盛り上げるために一気飲みを強要する

- 宴会に酒類以外の飲み物を用意しない

関連記事:コンプライアンス違反の身近な事例から学ぶ個人レベルで注意すべきコンプライアンス遵守!

マタハラ(マタニティハラスメント)

マタハラとは、妊娠、出産、育児などを理由に解雇や雇止め、降格や減給など不利益な取り扱いをすることです。

また、妊娠中の人に対して配慮せず、肉体的または精神的に苦痛を与えることもマタハラに当てはまります。

マタハラの例

- 妊娠した旨を伝えた社員に、パートになるよう指示する

- 「妊娠していると早く帰れていいな」「重いもの運ばなくていいな」などの心無い言葉をかける

パタハラ(パタニティハラスメント)

マタハラは主に、妊娠に関わる女性社員へのハラスメントを指しますが、パタハラは育児をしている男性社員へのハラスメントのことを指します。

パタハラの例

- 男性社員の育児休暇取得を否定する

- 「女は家事、男は仕事」と価値観を押し付ける

カスハラ(カスタマーハラスメント)

カスハラとは、顧客や取引先からの嫌がらせや、就業環境を害すような過度なクレームのことです。

カスハラの例

- 店員の胸ぐらをつかんだり、大声を出すなど暴力的な威嚇行為を行う

- 過剰な見返りや金品を要求する

- 「SNSで拡散する」「名前を覚えた」など脅迫まがいの発言

関連記事:コンプライアンスとは何を守ることなのか?企業に必要な取り組みも解説

企業が取り組むべきハラスメント対策

ハラスメント問題を放置すると、離職やコンプライアンス問題が発生し、企業の成長や発展、存続にまで影響を及ぼします。

企業がハラスメント対策として取り組むべき事項を9つ解説します。

企業方針の明確化と労働者への周知

ハラスメントに関する会社の方針やルールがどのような内容なのか、社員自身はよく知らないということが珍しくありません。

社内研修やパンフレットの配布などを行い、ハラスメントを禁止することだけでなく、どういった言動がハラスメントに当たるのか、ハラスメントが発生した場合どう対応するのかなどのルールを、労働者に周知することが大切です。

ハラスメント防止研修の実施

社員のハラスメント防止への意識を向上させるために、ハラスメント防止研修を実施しましょう。

研修は、弁護士などが講師を務めるセミナーへの参加や、オンライン講座を利用するなどの方法があります。

なお、指導する立場である管理職と、責任を負わない一般社員とでは、直面する問題やその時の対応が異なるため、研修は立場ごとに分けて行うと効果的です。

関連記事:コンプライアンス研修の目的と内容 テーマ別事例や実施方法を解説

相談窓口の設置

ハラスメントに関する問題が発生した際に相談できる窓口を設置し、社内に周知することが重要です。

社内だけでの対応が不安な場合は、弁護士やメンタルヘルスの専門家など、外部機関に相談対応を委託するとよいでしょう。

事実関係の迅速で適切な対応

もしハラスメント問題が発生したら、ハラスメント対策委員会などが、事実関係を迅速かつ正確に確認し、対応を行う必要があります。

日時や場所、経緯などを被害者からヒアリングし、その後、被害者の許可を得たうえで加害者からもヒアリングを行います。

また、当事者の言い分に相違がある場合は、第三者への聞き取りも必要です。

被害者への適切なフォロー

内部調査を行い、パワハラの事実が確認された場合、迅速に被害者をサポートする措置を講じることが必要です。

加害者への懲戒処分など

ハラスメントが認められた場合、就業規則などの社内ルールに則って、加害者に対して必要な処分を行う必要があります。

懲戒処分を行う場合は、事前に就業規則などでハラスメントに関する懲罰の例条文をあらかじめ周知しておき、処分の際には加害者に弁明の機会を与えなくてはなりません。

関連記事:コンプライアンス違反の処分とは?企業・社員への処分の内容と対策方法を紹介

再発防止のための対策

コンプライアンス違反が発生した場合、再発を防ぐための取り組みが欠かせません。

原因を究明し、同じことを繰り返さないよう、再発防止策を講じる必要があります。

当事者のプライバシー保護

ハラスメントに関する内容はすべてプライバシーに関わることです。

相談や事実確認など一連の対応において、被害者や加害者のプライバシーを保護するような心掛けが重要です。

顧客などの迷惑行為に対する取り組み

厚生労働省では、顧客からのハラスメントも起こりうるとして、「顧客等からの著しい迷惑行為の防止対策に係る関係省庁連携会議」を開催しています。

何か困ったことがあれば、弁護士など専門の知識を持った相手に相談するのが良いでしょう。

関連記事:コンプライアンスとガバナンスとは?意味の違いと企業が行うべき取り組みを解説

ハラスメント対策が重要な5つの理由

ハラスメントはどの企業にも起こりうる問題であり、意識して対策を取らなければ、発生を防ぐことはできません。

ここでは、ハラスメント対策が重要だとされる理由を5つ紹介します。

コンプライアンスの重要性の高まり

コンプライアンスの徹底は、社会的な信用を維持することにつながります。

近年は、企業の不祥事が度々報道されたことに加え、SNSが発達したことより、コンプライアンスが重要視されるようになっています。

ハラスメントはコンプライアンス違反の代表的な事例の1つであり、ハラスメント対策を行うことはコンプライアンス維持において非常に重要です。

深刻化するメンタルヘルス問題

ここ数年、精神疾患による労働災害の請求件数が急増しており、認定件数も増加傾向にあります。

また、認定された人が業務上で経験した出来事には、パワハラやセクハラが多数含まれているという実態もあります。

ハラスメント問題は、今やメンタルヘルス問題と切っても切れない関係にあります。

関連記事:労務コンプライアンスとは?違反事例とチェックポイントを解説

損害賠償のリスク

企業にはハラスメントの防止措置義務があり、被害者に対して損害賠償を支払う責任が発生します。

ハラスメントは法的に、不法行為にあたります。

よって、大前提としてハラスメントの加害者は、被害者に対して慰謝料などの損害賠償責任を負うことになります。

企業は必ずしも直接の加害者ではありませんが、損害賠償責任を負う可能性があります。

雇い主して「使用者責任」が発生するほか、従業員の安全などに配慮する「安全配慮義務」が発生するため、ハラスメントの被害が生じたことは安全配慮義務違反にあたると考えられ、企業にも責任が発生するということです。

ハラスメント防止対策の義務化

2006年には男女雇用機会均等法改正により、会社に対して「セクハラ防止対策」、2016年には育児・介護休業法改正により「マタハラ防止対策」が義務付けられました。

その後、パワハラの相談が非常に多い状況を受け、大企業には2020年、中小企業には2022年に「パワハラ防止法」が適用されました。

つまり、現状、すべての企業に3つのハラスメント防止策を講じることが義務付けられています。

義務違反があった場合、行政処分の対象となる可能性があります。

訴訟リスクの増加

スマートフォンやボイスレコーダーなどのIT機器が普及し、誰でも手軽に証拠を残せるようになったため、企業にとっては訴訟のリスクが増加したと言えます。

1度でも訴訟になってしまうとブランドイメージが低下してしまうため注意が必要です。

関連記事:コンプライアンスと法務の違いは?業務内容や部門を分けるメリット・デメリットを解説

ハラスメント対策を行うメリット

企業にとって、ハラスメント対策はリスクの回避だけでなく、メリットもあります。

3つのメリットを解説します。

リスクマネジメント

ハラスメント対策を適切に行えば、従業員への啓発や意識改革が進められ、リスクマネジメントにつながります。

ハラスメントを未然に防ぐための体制や仕組みを作り、現場で起こっていることに目を向け、しっかり認識、対応することが重要です。

人材の定着・採用コストの抑制

ハラスメントが発生しないような職場環境が作れれば、離職率を下げることができます。

優秀な人材の定着につながるだけでなく、採用に発生するコストも抑制することにつながります。

生産性の向上

ハラスメント対策が適切に行われている職場では、従業員は安心して業務を遂行することができます。

チームの結束力やモチベーションが向上し、生産性の向上につながります。

関連記事:採用時に反社チェックが欠かせない理由とは?企業側のリスクと注意点も解説

ハラスメント対策にも役立つ反社チェック(コンプライアンスチェック)

反社チェックは、従業員のほか取引先や株主に対して行われるもので、基本的には名前の通り「反社会的勢力と関係を持っていないか」ということをチェックするものです。

しかし判明するのはそれだけでなく、過去の不祥事や逮捕歴なども発見することができます。

過去にセクハラやパワハラで会社を解雇されている人物などを雇うのは、自社にとってリスクとなります。

反社チェックを行うことで、危険な人物を事前に見分けられるということです。

関連記事:企業を守る反社チェックとは 知っておくべき概要と具体的なやり方

すべての従業員に対して反社チェックを行うべき理由

自社の抱える従業員は、立場や年数に関わらず、定期的に全員反社チェックを行うことを推奨します。

採用前には1度反社チェックを行っている企業が多いでしょう。

しかし、反社会的勢力は巧妙に一般人や一般企業に近づいてきます。

それぞれの従業員は常に環境が変化しているため、気づかぬうちに反社会的勢力と関係を持ってしまっていたというケースも少なくありません。

採用時だけでなく、1年に1度など、定期的に従業員全員を一括でチェックするようにしましょう。

関連記事:密接交際者の基準とリスク 反社会的勢力の関係者にならないために知っておくべきこと

反社チェックの効率を向上する反社チェックツール

自社で反社チェックを行う方法はいくつかありますが、最もおすすめなのが反社チェックツールの導入です。

反社チェックツールは、名前や企業名を検索するだけで、反社チェックに必要なネガティブな情報だけを絞り込んだ結果を閲覧することができます。

人的作業が少なくて済むため、ミスによる精度の低下を防ぐことができ、効率よく反社チェック作業を行うことが可能になります。

また、定期チェックを自動的に行えるツールなどもあるため、抜け漏れなく実施することができます。

関連記事:反社チェックを自動化する方法はある?ツールの機能や注意点を解説

まとめ

ハラスメントはすべての企業が避けては通れない問題で、現代においてハラスメント対策は必要不可欠です。

ハラスメント対策は法律でも義務化されており、遵守しない場合行政処分が科される可能性があるほか、損害賠償や訴訟のリスクも発生します。

現場で起こっていることを可視化して、自社の状況をしっかりと把握し、適切なハラスメント対策を行いましょう。

また、ハラスメント対策の一環として、従業員に対しては定期的に反社チェックを行うようにしましょう。

関連記事:社内コンプライアンスを高める方法とは?対策や違反事例も解説

関連記事:半グレと増加する闇バイト 新卒や若者にも必要な反社チェック