企業法務の役割と重要性とは?主な仕事や関連する法律について解説

企業法務の領域は非常に広く、関連する法律も多岐に渡ります。

企業法務に不備があると、社会的な信用を失い、事業機会を逃すだけでなく、法的トラブルが長期化するリスクにつながります。

この記事では、企業法務の役割と重要性、また主な仕事や関連する法律について、分かりやすく解説します。

【参考】より深く知るための『オススメ』コラム

▼反社チェックツール「RISK EYES」の無料トライアルはこちら

目次[非表示]

- 1.企業法務の役割と重要性

- 1.1.そもそも企業法務とは

- 1.2.攻めの法務と守りの法務

- 1.3.変化する企業法務の役割

- 2.企業法務の主な仕事

- 2.1.契約・取引法務

- 2.2.機関法務

- 2.3.コンプライアンス・社内規定の整備

- 2.4.法律相談

- 2.5.紛争対応

- 2.6.法令調査

- 2.7.労務・労働問題

- 2.8.知的財産の管理

- 2.9.債権管理・債権回収

- 2.10.M&Aや事業継続に関する業務

- 2.11.その他の法律に関する業務

- 3.企業法務に関連する法律と資格

- 3.1.企業法務に関連する法律

- 3.2.企業法務に関連する資格

- 4.企業法務を内製化する3つのポイント

- 4.1.弁護士との提携

- 4.2.企業法務担当への教育

- 4.3.企業法務事務を効率化するシステムの導入

- 5.企業法務部が知っておくべき反社チェック

- 5.1.反社会的勢力に関する法令

- 5.2.反社チェックの方法

- 6.まとめ

企業法務の役割と重要性

企業の「法務部」や「法務担当者」が何をしているのか、十分に理解していない人も少なくないでしょう。

法令遵守が強く叫ばれる現代において、企業の法務部に求められている役割と、なぜ法務部が必要不可欠なのかについて解説します。

そもそも企業法務とは

法務とは、法律や司法に関する業務のことを指し、企業法務は「企業活動に関する法律事務」を指します。

具体的な業務内容は、企業の活動内容によって異なりますが、契約書の作成や法的問題の解決など多岐に渡ります。

企業活動においては、取引先や消費者、金融機関などステークホルダーが多数存在します。

それらの存在からの信頼が重要となる企業にとって、企業活動の安定的な継続を維持するために法令遵守が欠かせません。

そこで、ほとんどの企業は社内に法務部などの専門の部署を有しています。

中小企業では専門部署がおかれていないことも多く、弁護士への依頼や、アウトソーシングでカバーすることが多いです。

関連記事:コンプライアンスと法務の違いは?業務内容や部門を分けるメリット・デメリットを解説

攻めの法務と守りの法務

企業法務には「守り」と「攻め」の2つの機能があります。

攻めの法務は、企業活動の目的(増収や増益)を達成するために、法的な手段や技術を使って、有用な戦略・戦術で企業活動を後押しすることです。

リスクを回避するだけでは企業は成長できません。

新たな取り組みやビジネス拡大を試みる際、法務部門は法的な支援を行い、事業や業務の適正化や、戦略的・効率的な企業活動を実現する環境を整備します。

守りの法務は、社内外の法的な衝突を未然に防ぎ、もし紛争が発生した場合には解決するために適切な処置を行うことで、企業活動のリスクヘッジをすることです。

企業法務はこの「攻め=企業の利益の追求」と「守り=法的に適正な活動」の両面を考慮した、バランスの良い取り組みが求められます。

変化する企業法務の役割

企業を取り巻くリスクは年々広がっており、最近ではレピュテーションリスクやブランドイメージ毀損などのリスクも無視することはできません。

そういった環境の中で、企業法務は法知識や契約交渉のスキルなどを要する法務スキルを基に、経営判断を支援する「企業経営の相談役」のような役割も求められるようになっています。

関連記事:風評被害によるレピュテーションリスクとは?もたらす影響と対策を解説

企業法務の主な仕事

企業法務の役割を果たすために行う主な仕事を、具体的に解説します。

契約・取引法務

最も多いのは、契約や取引に関する法務業務です。

企業活動を行ううえで契約はつきもので、取引先との秘密保持契約や売買契約、業務委託契約などさまざまな契約を締結します。

契約書が、自社や相手方にとって不当なものになっていないか、また自社が大きく不利益を被るリスクを抱える内容になっていないかを確認し、契約書を作成します。

関連記事:契約書に反社会的勢力排除条項(反社条項)が必要な理由は?具体例と例文も紹介

機関法務

取締役会や株主総会など、企業を運営するにあたって重要な組織・機関を運営する業務です。

会社法に則って、株式の発行や分割、子会社設立などの手続きも基幹業務の1つです。

法律順守が徹底されていないと、会社に対する信用が損なわれるため、法務業務の中でも特に責任が重い仕事です。

コンプライアンス・社内規定の整備

社内規定の作成や研修の実施、相談窓口の設置・運営などを通して、従業員に法令と企業倫理の遵守を徹底させます。

近年はコンプライアンス徹底が強く求められているため、企業法務の重要な業務の1つです。

関連記事:コンプライアンス違反の事例を紹介 ハラスメントとの関係も解説

法律相談

企業内のさまざまな業務に関連する法律について相談に乗ることも、法務部の大切な仕事です。

部署や業務内容によって関連する法律が異なるため、幅広い法的知識が必要です。

また、問題解決のためにスムーズに状況を把握し、適切なアドバイスを行うために、相談者への十分なヒアリングを実施しましょう。

紛争対応

契約上のトラブルや競合企業との紛争、顧客からのクレームなどについて対応する業務です。

クレーム処理やトラブル対応は、基本的にはお客様相談窓口やカスタマーセンター、営業担当が対応しますが、訴訟などの法的な手続きは、法務部門が担当します。

法令調査

自社に関係する法律について調査することも、企業法務において重要な業務です。

法律は頻繁に改正されたり、新しい法律が立案されたりします。

常に最新の情報をチェックして、法改正の周知対応や、場合によっては社内規定の変更も行う必要があります。

労務・労働問題

企業が従業員との関係において、労働問題に直面することがあります。

労使関係については、労働基準法や労働契約法、最低賃金法などのさまざまな法令を遵守しなければいけません。

法令の範囲内で適切な労働環境や条件を設定するには、法務部が必要不可欠です。

関連記事:労務コンプライアンスとは?違反事例とチェックポイントを解説

知的財産の管理

知的財産とは、商標権・特許権・著作権など、創作物などを保護する権利のことです。

企業は事業活動において、商品名やロゴ、デザインなど、さまざまな創作物を生み出したり、他社の創作物を使用したりすることもあります。

知的財産権の管理を怠ってしまうと、他社に自社の技術やノウハウを取られてしまう恐れがあります。

また、他社の知的財産権にも注意しておかないと、権利侵害として差し止めや損害賠償を請求されることもあります。

債権管理・債権回収

企業の取引において、取引先の財務状況が悪化し、債務が契約通り履行されないケースが存在します。

債権回収ができないリスクを回避し、資金繰りを安定させるために、債権管理は徹底する必要があります。

また、不払債権は、訴訟や強制執行などを通して回収を試みる必要があります。

取引先の異常を早期に察知したり、異常を感じた場合には早急に法的手続きをしたり、スピード感が求められる業務です。

M&Aや事業継続に関する業務

事業を拡大する手法の1つとして、「M&A=他社の買収」があります。

M&Aを実施する際、事業内容を的確に評価し、収益性や法的リスクなどについてもしっかりと確認する必要があります。

そのため、買収対象の企業や事業に対してはデューデリジェンスを実施します。

法務部だけでなく、外部の専門家にも依頼しながら、多角的かつ慎重に企業価値を評価することが求められます。

その他の法律に関する業務

上記に挙げた業務以外にも、企業が対応すべき法律関連業務は多数あります。

法務部は発生する法律問題に、その都度検討を行い、企業にとってのリスクや損害を最小限に抑えるための対応を行う必要があります。

関連記事:IPO準備時におけるM&Aのメリット・デメリット 実施時の注意点も解説

企業法務に関連する法律と資格

企業法務は法的問題を取扱うため、法律についての理解が必要です。

企業活動を行ううえで関与する法律はさまざまな種類があり、そのすべてを網羅する必要はありませんが、最低限理解しておく必要のある法律も多数あります。

特に重要な法律をピックアップして解説します。

また、企業法務に関する資格についても紹介します。

企業法務に関連する法律

企業法務に関連する重要な法律を6つ紹介します。

会社法・商法

企業活動において最も基礎的な法律が「会社法」と「商法」です。

会社法は、企業の設立や運営、解散などのライフサイクル全てに関わる幅広いルールが規定されています。

大きく分けて、株主との関係や企業運営を規律する「ガバナンス領域」、資金調達に関して規律する「ファイナンス領域」、M&Aなどを規律する「事業再編領域」の3つに分類できます。

商法は、「商行為」や「商人」などについて規定した法律で、商取引に関する基本的なルールが規定されています。

商法の中に存在した「会社に関する規定」は、法改正で会社法に引き継がれました。

個人情報保護法

デジタル化が進み、多くの企業が個人情報をデータベース上で管理しています。

個人情報の流出というリスクが伴うため、個人情報保護法によって、個人情報を取り扱う事業者に対するルールが規定されています。

関連記事:個人情報保護法に基づくバックグラウンドチェックの必要性と合法性について

消費者保護法

企業と一般消費者である個人とでは、知識量や交渉力に大きな差があります。

そこで、消費者が一方的に不利益を被ることがないよう、消費者保護を目的とした法律が「消費者保護法」です。

特に、BtoCがメインとなる企業では、十分な理解と徹底遵守が必要です。

労働法

労働法とは、労働基準法や最低賃金法、労働契約法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法など、労働者を保護するために制定された法律の総称です。

事業内容や組織の規模などに関わらず、従業員を雇用する企業は労働法をしっかりと理解し、適切な労働条件を設定する必要があります。

関連記事:IPO準備企業が整備すべき人事・労務とは 懸念点についても解説

知的財産法

知的財産法は法律の名前ではなく、商標法・特許法・著作権法などの知的財産権に関連する法律の総称です。

自社の事業内容に対して適用される知的財産法の種類と、ルールを把握しておくことが大切です。

倒産法

企業は自らの意思決定に基づいて事業を閉鎖することができますが、債務超過で事業を続けられなくなってしまうケースもあります。

そういった場合、破産法や会社更生法、民事再生法などに則って、生産や再建の手続きを進めます。

これらの法律の総称が「倒産法」です。

これらの法律は、債務者である企業だけでなく、ダメージを受ける債権者側を保護するためのものでもあります。

その他の法律

前述の法律は、基本的にどの企業にも関連する法律ですが、業種や業務スタイルによって個別にチェックするべき法令もあります。

例えば、契約などに関しては「景品表示法」「下請法」「独占禁止法」、債権回収や債権管理などに関しては「民事保全法」「民事執行法」があります。

法務部門に携わる場合は、自社の事業・業務で必要な分野を特定し、その分野内での知識を深めることが重要です。

関連記事:2024年11月施行!フリーランス新法の具体的な内容とは?違反した場合の罰則や企業がとるべき対応を解説

企業法務に関連する資格

企業法務に関連する資格を表にまとめて紹介します。

企業法務に関する資格 | |

|---|---|

弁護士 |

あらゆる法律問題を取扱う専門家で、契約書作成や、訴訟代理など幅広く対応することができます。 |

司法書士 |

弁護士同様に法律系の専門家ですが、原則として、登記業務や供託業務に特化しています。 |

行政書士 |

法律系の国家資格で、補助金や助成金の申請、届出などの公的手続き、書類作成などをメインで行う専門家です。 |

社会保険労務士 |

労働関連の知識を持つ専門家で、雇用契約や労務管理、給与計算、社会保険の手続きなどのサポートを行います。 |

弁理士 |

知的財産に関する専門家で、特許取得や商標登録などのサポートを行います。 |

個人情報保護士 |

個人情報保護法やマイナンバー法の知識を持つ専門家で、情報セキュリティに関する基礎知識も持っています。 |

ビジネス実務法務検定 |

企業法務実務に関して、一定の知識があることを示す検定のことです。 |

ビジネスコンプライアンス検定 |

企業法務の中でも、コンプライアンスに特化した検定で、コンプライアンス体制の構築や運営のサポートに役立ちます。 |

企業法務を内製化する3つのポイント

中小企業の場合は、自社内に法務部門を設置するのが難しいケースもあるでしょう。

しかし、企業法務自体はどの企業にも必要不可欠です。

ここでは、中小企業が法務を内製化するポイントを解説します。

弁護士との提携

弁護士と提携し、法務に関する業務をアウトソーシングすることで、社内の負担を減らすことができます。

まずは、どの業務をアウトソーシングするのか、業務の性質やコストパフォーマンスを考慮しながら洗い出しましょう。

顧問弁護士を置けない場合でも、何かトラブルや不明点があったときに、すぐに相談できる弁護士を見つけておくことが大切です。

企業法務担当への教育

企業法務をスムーズに行うためにも、担当者のスキルアップは非常に重要です。

企業法務担当者向けのセミナーや外部研修を利用したり、ロースクールへ短期留学させたりするなど、コストをかけてでも教育は行うことが推奨されます。

企業法務事務を効率化するシステムの導入

近年では、法務業務を効率化するためのクラウドサービスが普及しており、これらを活用することも内製化の手助けとなります。

関連記事:人材育成とは?注目される理由や育成の目的、方法をわかりやすく解説

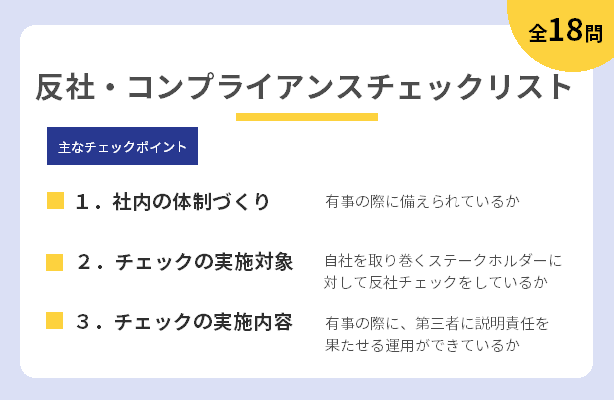

企業法務部が知っておくべき反社チェック

企業の法務担当者が知っておくべき取り組みとして、反社チェックがあります。

反社チェックは、対象者が「反社会的勢力と関与がないか」を調べることで、従業員や取引先、株主など自社と関係のあるすべてのステークホルダーに対して実施する必要があります。

契約を行う前に実施することが推奨されており、企業においては法務部門のほか、総務や人事が担当することもあります。

関連記事:企業を守る反社チェックとは 知っておくべき概要と具体的なやり方

反社会的勢力に関する法令

反社会的勢力に関する法律は、以下のようなものがあります。

- 暴力団対策法

- 暴力団排除条例

- 犯罪収益移転防止法

- 民法(善管注意義務)

反社会的勢力と関係を持つことは、これらの法律に違反する可能性があり、反社会的勢力排除が企業にも求められている現代において、必ず確認しておく必要があります。

関連記事:反社チェックは義務なのか?反社会的勢力に関わる法令やチェックの方法を解説

反社チェックの方法

反社チェックの方法は、自社で行う方法または、専門の調査機関に依頼する方法があります。

コスト面を考えると自社で実施する企業が多いでしょう。

自社で行う場合、インターネットや新聞を利用して情報を集める方法や、それらの中から反社チェックに必要なネガティブ情報だけを絞り出してくれる反社チェックツールを導入する方法、警察・暴追センターに相談する方法などがあります。

リスクの大きさに合わせて精度やコスト面から、自社に合った方法を選択しましょう。

関連記事:反社チェックを自動化する方法はある?ツールの機能や注意点を解説

まとめ

企業法務は、企業の法律に関するあらゆる業務のことで、関連する法律について理解しておく必要があります。

その業務内容は幅広く、企業には欠かせない存在です。

中小企業で法務部門を設置することが難しい場合でも、弁護士に委託するなど、知識がある相談窓口を持っておくことが重要です。

関連記事:コンプライアンスと企業倫理の関係とは?意識を向上させる取り組みについても解説

関連記事:反社チェックの必要性とは?基礎知識や反社関与の判断基準を解説